HISTOIRE DE CARTHAGE

Conférence de Daniele Calisti le mardi 4 février

VIDEO N°1 : CARTHAGE EN FLAMMES

Introduction

Pour beaucoup, quand on parle de Carthage, une image s’impose : celle d’une cité en flamme, détruite par les romains au terme des guerres puniques.

Pourtant, cet épisode dramatique n’efface pas le génie maritime de Carthage, ni ses inventions techniques ou son artisanat. La cité saura renaître de ses cendres.

Elle deviendra capitale de la province d’Afrique sous les empires romain et byzantin, et même capitale du royaume vandale.

Nous voici dans les rues de Tunis, capitale de la Tunisie [1]. C'est tout près d’ici qu'est apparue, il y a plus de 2800 ans, l’une des plus brillantes cités de l'Antiquité : Carthage.

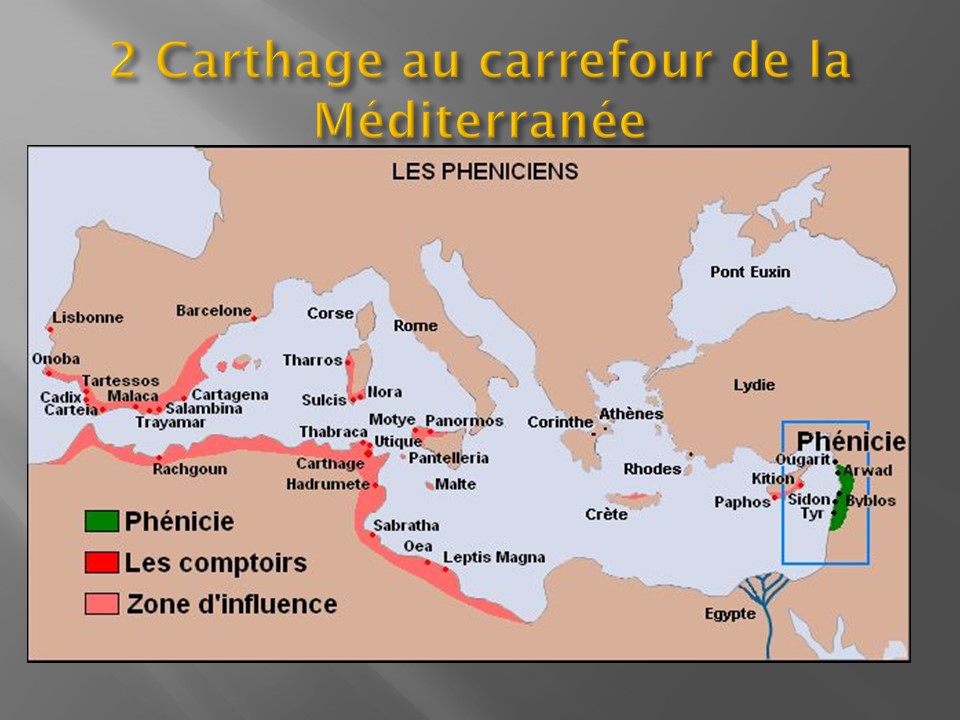

Située au carrefour des civilisations de la Méditerranée [2], la cité est fondée par un peuple de marins-commerçants : les Phéniciens.

Qu’en reste-il aujourd’hui ? [3] Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, ses vestiges archéologiques témoignent de l'incroyable vitalité de cette cité cosmopolite [4].

Alors Bienvenue à Carthage !

Nous allons partir à la rencontre d’un peuple aux multiples talents, à la fois négociants, artisans, agriculteurs… et qui a su bâtir un empire maritime à travers toute la Méditerranée.

Qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Par qui étaient-ils dirigés ? Et surtout comment ont-ils réussi à bâtir un empire maritime que leur ont même envié les Romains ?

1 CARTHAGE PUNIQUE, UNE PUISSANCE CULTURELLE ET ECONOMIQUE

1.1 Naissance d’une cité légendaire

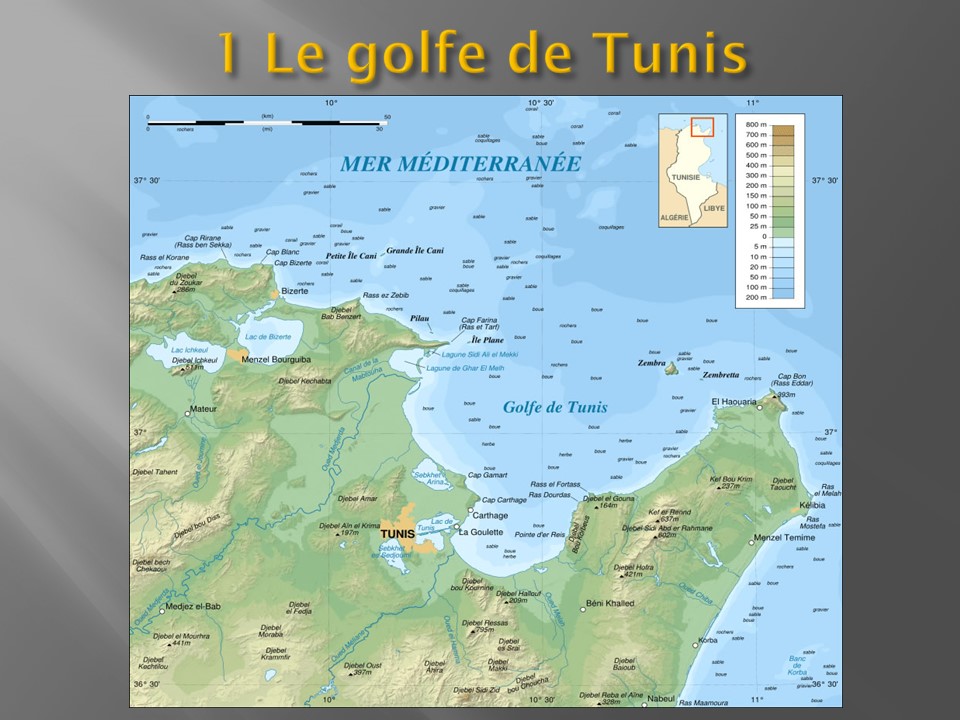

C'est là, dans le golfe de Tunis [1], qu'il faut imaginer aux alentours de la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ qu'un petit groupe de marins phéniciens a débarqué.

Dans l'Antiquité, les Phéniciens sont un peuple de marins et de commerçants. Ils sont installés sur les côtes de l’actuel Liban et ses environs. A partir du début du dernier millénaire avant Jésus-Christ, ils partent en bateau à la conquête de la Méditerranée et fondent le long de ses côtes près de 300 comptoirs [2].

Ces cités portuaires permettent d'accueillir, de ravitailler et de réparer leurs navires. Toutes ensemble, elles ont réussi à former un réseau d’une formidable puissance commerciale.

Les Phéniciens ne forment pas un empire unifié : ils s'organisent plutôt comme une confédération de cités-états, plus ou moins indépendantes. Et Carthage est l’une de ces cités-états, la plus connue aujourd'hui.

La fondation de Carthage : entre légende et réalité

D’après la légende, la cité est fondée par la princesse Elyssa, appelée aussi Didon [3] par le poète Virgile. C'est la fille du roi de Tyr - une ville phénicienne située au sud du Liban actuel.

D’après les sources littéraires gréco-romaines, Didon est aussi la sœur de Pygmalion, qui deviendra roi de Tyr.

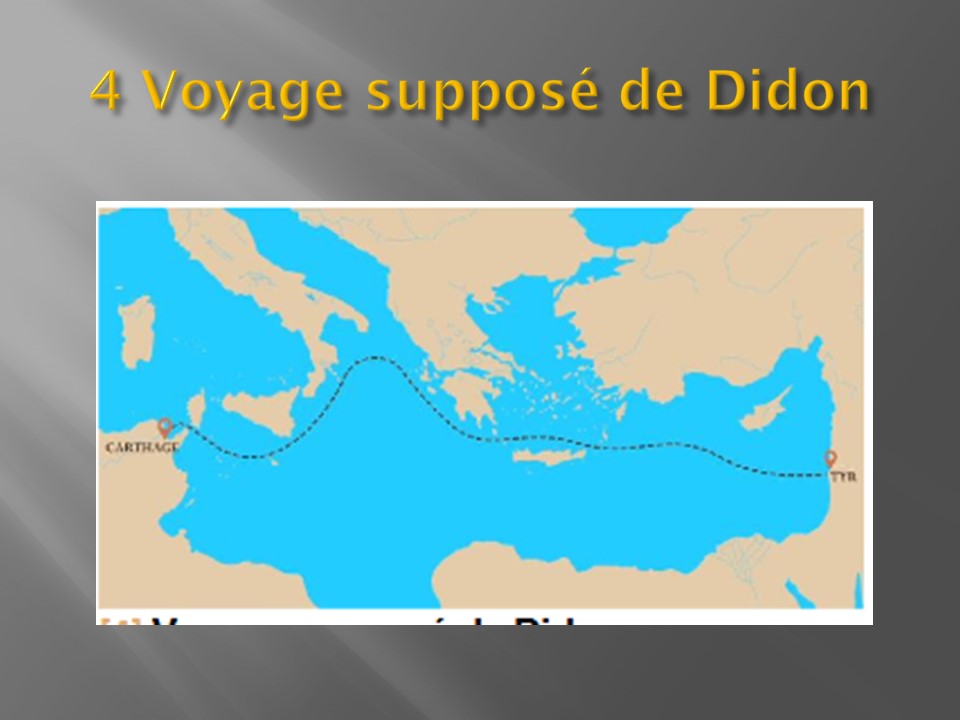

Mais Pygmalion fait assassiner le mari de Didon. La princesse et une partie de son peuple doivent s'exiler : ils embarquent sur leurs navires et partent à la recherche d‘une terre d’accueil. [4]

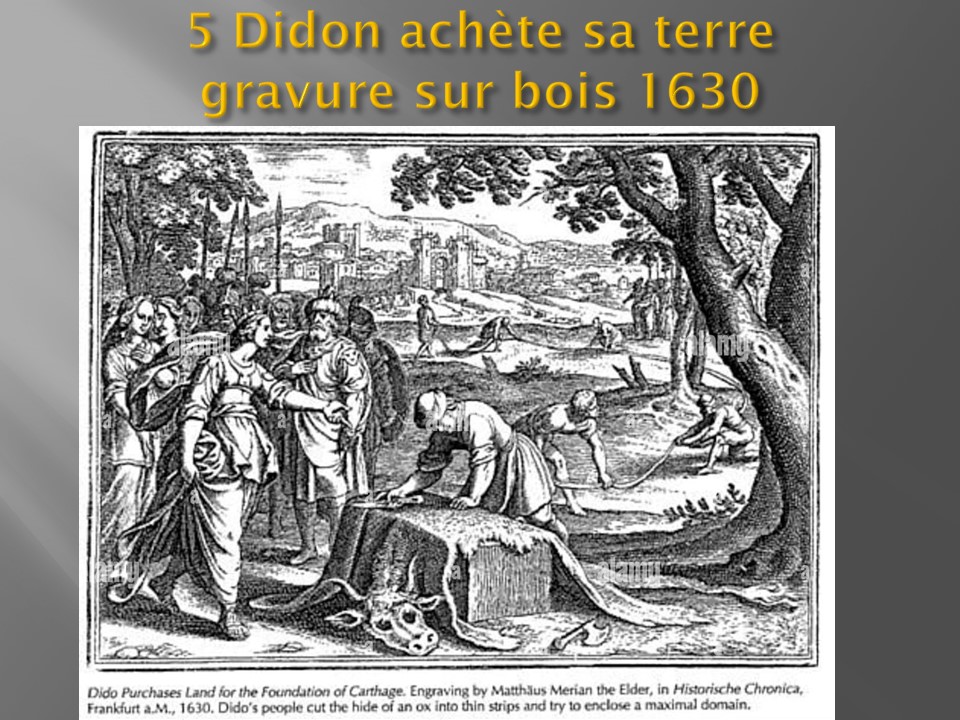

Toujours selon la légende, elle choisit ce qui deviendra Carthage et négocie avec les populations berbères locales une portion de territoire. Mais on lui impose que ce territoire puisse tenir dans la peau d'un bœuf. Rusée, Didon découpe cette peau en fines lanières [5], et les utilise pour tracer le contour de sa ville, qu’elle appela Qrt-Hdst : la « ville nouvelle ».

VIDEO N° 2 : DIDON LA REINE DE CARTHAGE

La légende est belle, mais les recherches historiques suggèrent que la cité est en réalité fondée par des notables phéniciens, sous l’égide du roi et du haut-clergé de Tyr.

Ces aristocrates négocient avec les populations autochtones l’emplacement et la superficie de la cité. En contrepartie, ils versent un tribut dont l’échéance ne prendra fin qu’au Ve siècle avant Jésus-Christ. Et Carthage restera liée à Tyr tout au long d’une bonne partie de son histoire.

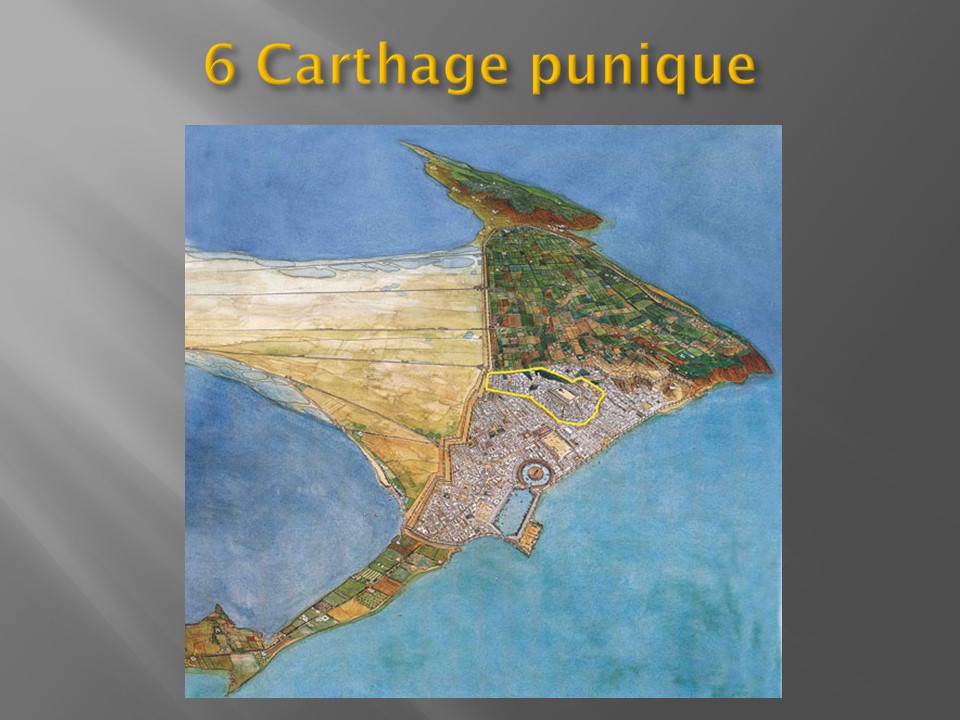

Carthage se situe à l’emplacement de l’actuelle banlieue nord de Tunis, à la jonction des deux bassins de la Méditerranée. (Comme on l’a vu sur la carte image N°1) Ce site offre une position stratégique.

Aujourd'hui, notre connaissance du plan de Carthage reste limitée, malgré les campagnes internationales de fouilles archéologiques menées dans les années 70 et 80.

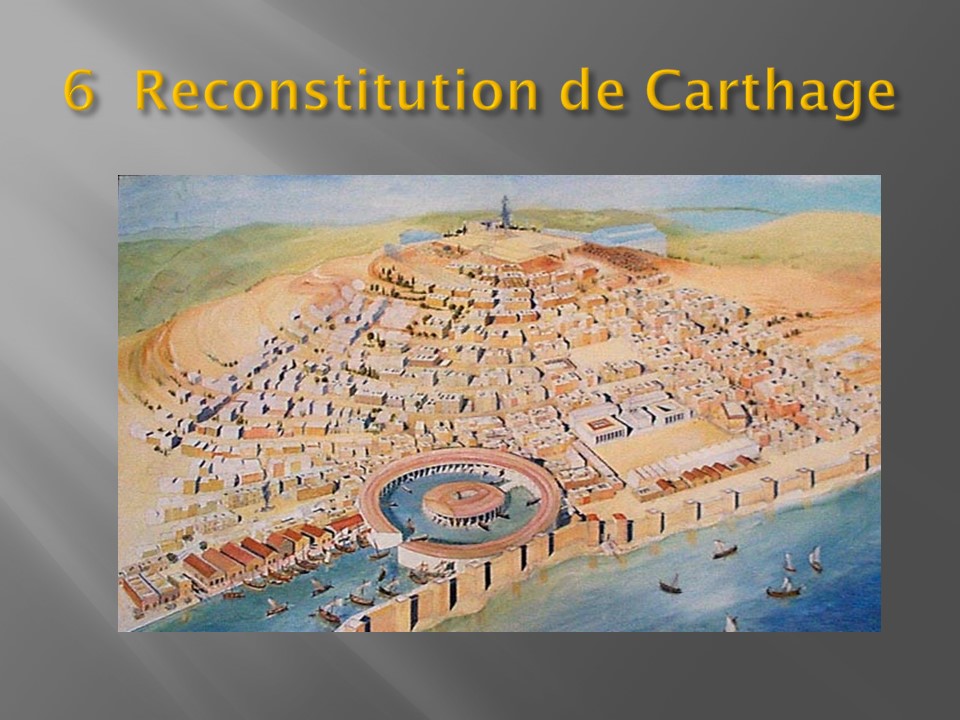

Mais l’on sait que la cité était constituée d’un noyau urbain, de plusieurs ports, de nécropoles et de surfaces agricoles protégées par une enceinte longue d’environ 33 km. A ses débuts, Carthage n'est qu'une petite cité-état de l'empire phénicien [6]. C'est un petit comptoir commercial, parmi les 300 disséminés sur les rives de la Méditerranée. Et il est soumis à l'autorité de Tyr.

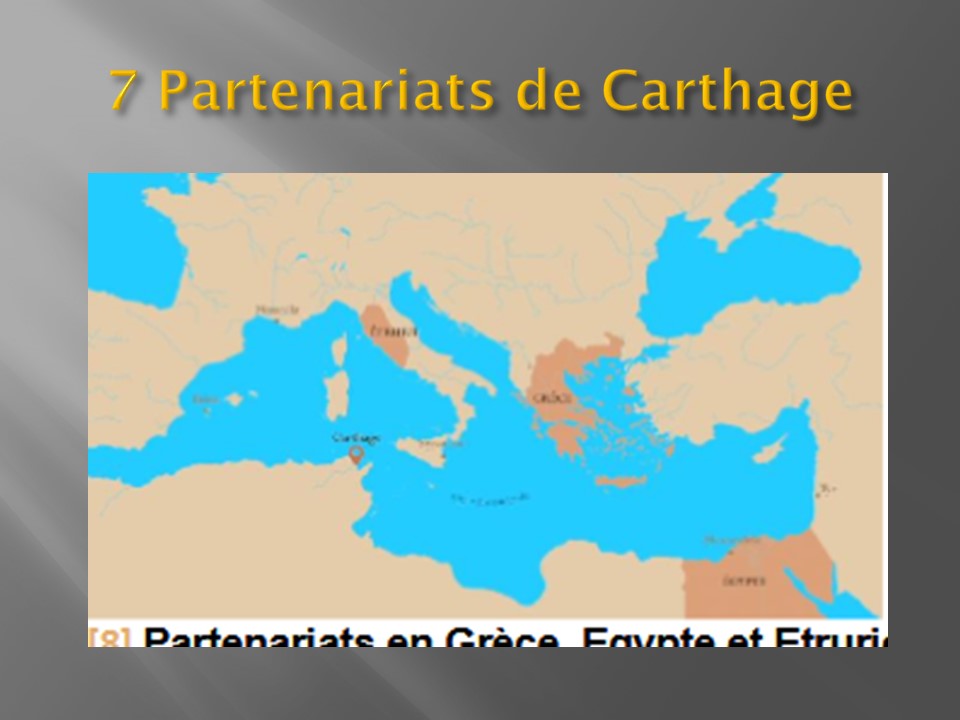

Mais très vite, Carthage prend une place particulière dans le réseau commercial phénicien. Elle noue de solides partenariats avec d’autres cités, en Grèce, en Egypte et surtout en Étrurie [7] - le territoire des Etrusques - sur la côte ouest de la péninsule italienne.

Avec le temps, l’influence de Tyr finit par s’affaiblir. A partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, les comptoirs phéniciens basculent alors sous le contrôle de Carthage. Et la cité se retrouve à la tête d’un vaste réseau économique incluant les importants comptoirs de la péninsule ibérique, de Sardaigne, des îles Baléares, du chapelet d’îles formant l’actuelle Malte et de la côte nord-africaine.

Sous sa tutelle, les comptoirs gardent une certaine autonomie commerciale mais ils sont incités à se spécialiser. Par exemple, ceux de la péninsule ibérique exportent principalement de l’étain, alors que ceux de la Sardaigne sont spécialisés dans le plomb.

Carthage est aussi une puissance terrestre remarquable, qui profite des richesses de l’arrière-pays nord-africain. La cité s'empare de territoires appartenant à la Numidie, un royaume berbère occupant jadis les terres du nord-ouest de la Tunisie actuelle et celles qui se situaient au nord-est de l’actuelle Algérie.

Mais Carthage connaît aussi des conflits récurrents avec les puissances voisines, notamment avec les Grecs, pour le contrôle de la Sicile de l’Ouest.

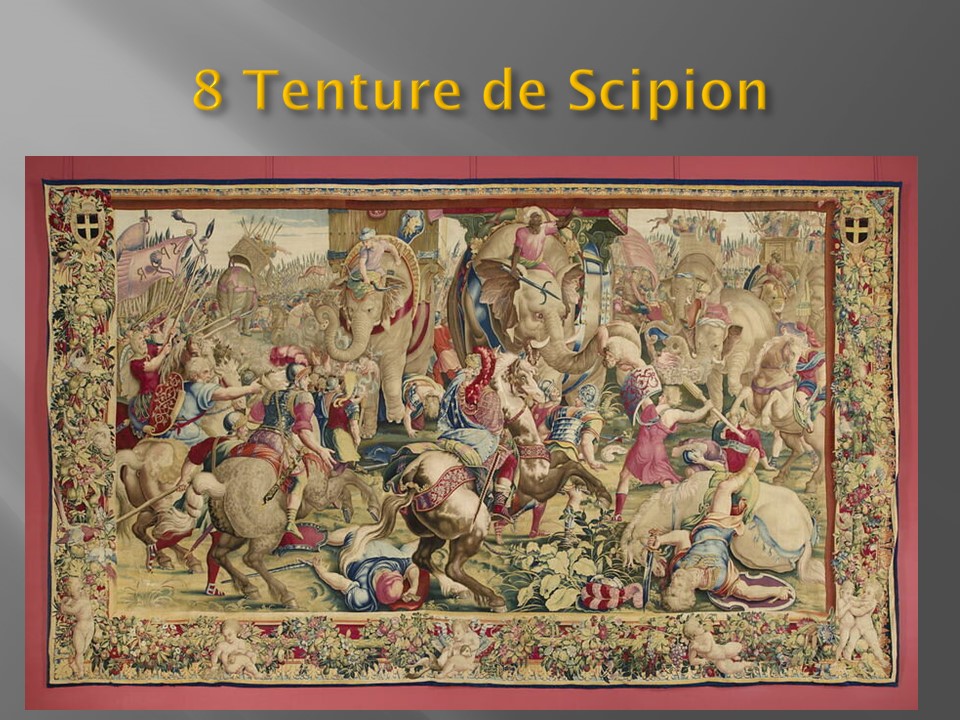

Ainsi, au fil de son histoire, la cité perdra puis reprendra le contrôle de certains territoires. Avec Rome, grande puissance montante en Méditerranée, elle se trouvera engagée pendant près d'un siècle dans trois guerres successives, appelées "guerres puniques" [8].

Elle finira par perdre la Sicile en 241 avant Jésus-Christ, la Sardaigne trois ans plus tard, puis toutes ses possessions maritimes à partir de 201 jusqu’à 149 avant Jésus-Christ, au profit de Rome.

1.2 Carthage, une cité aux multiples talents

Sur quoi repose l'extraordinaire richesse de la Carthage punique ?

Comme je vous le disais, après la perte d'influence de Tyr, c'est Carthage qui prend le contrôle du vaste réseau des comptoirs phéniciens. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la cité devient l’une des principales bénéficiaires du commerce méditerranéen antique.

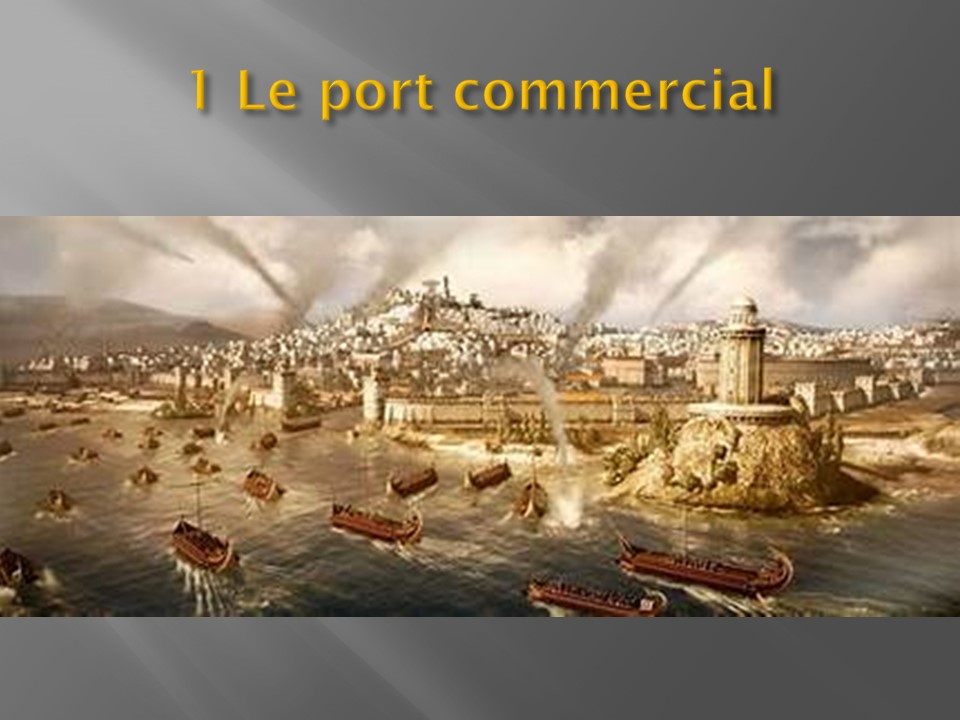

Tout transite par son port commercial : matières premières, produits alimentaires et produits manufacturés [1, 1 bis]. Ses marchands sont présents sur les marchés d’Athènes, de Syracuse, de Rome et d’Alexandrie [2].

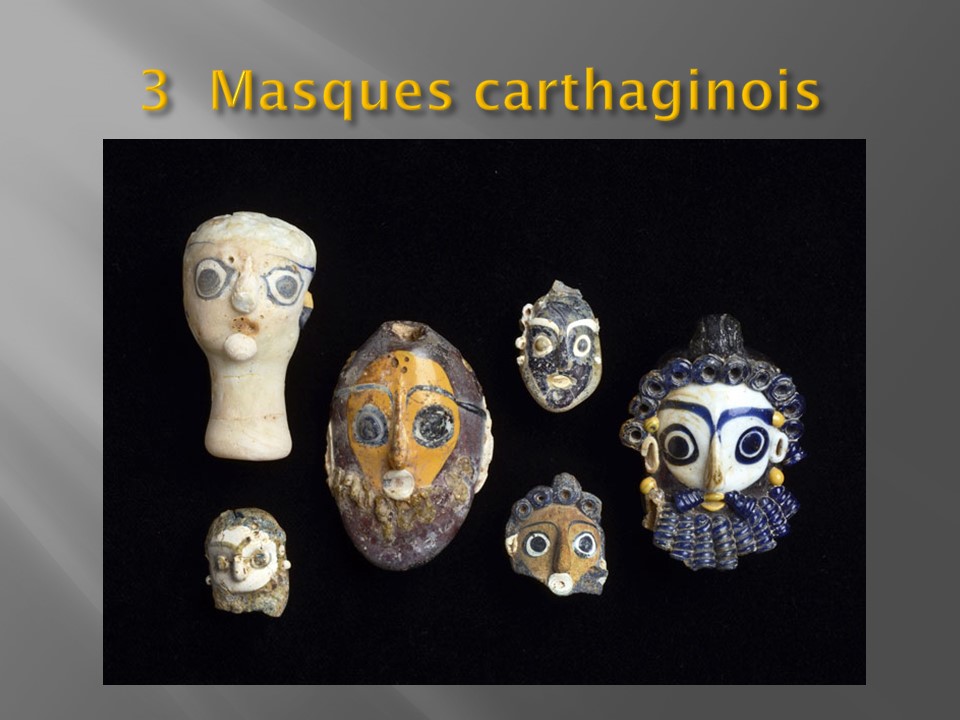

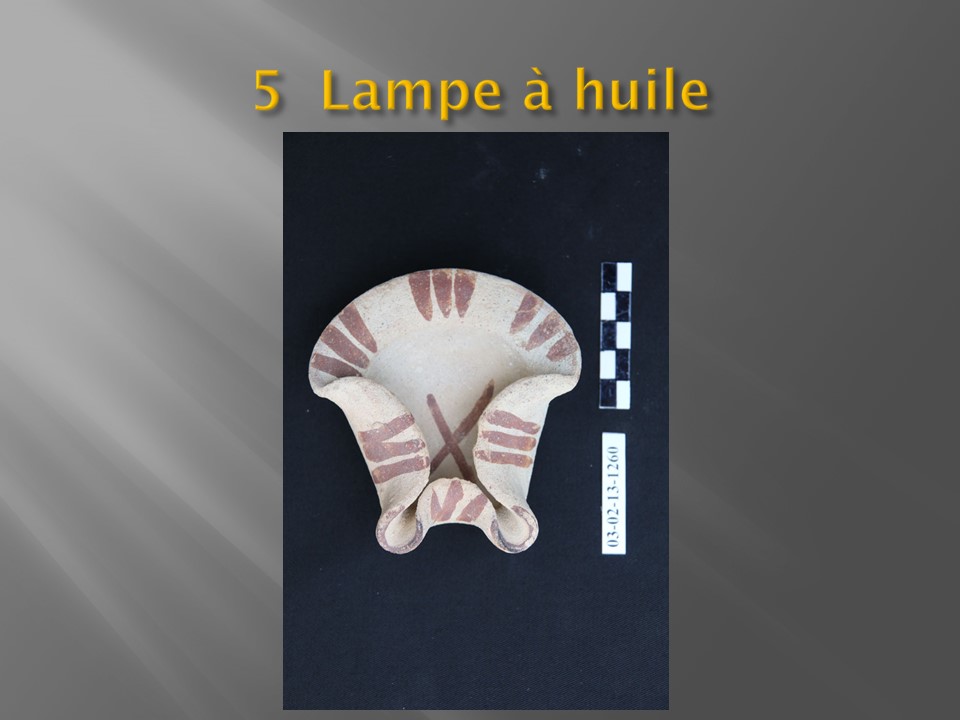

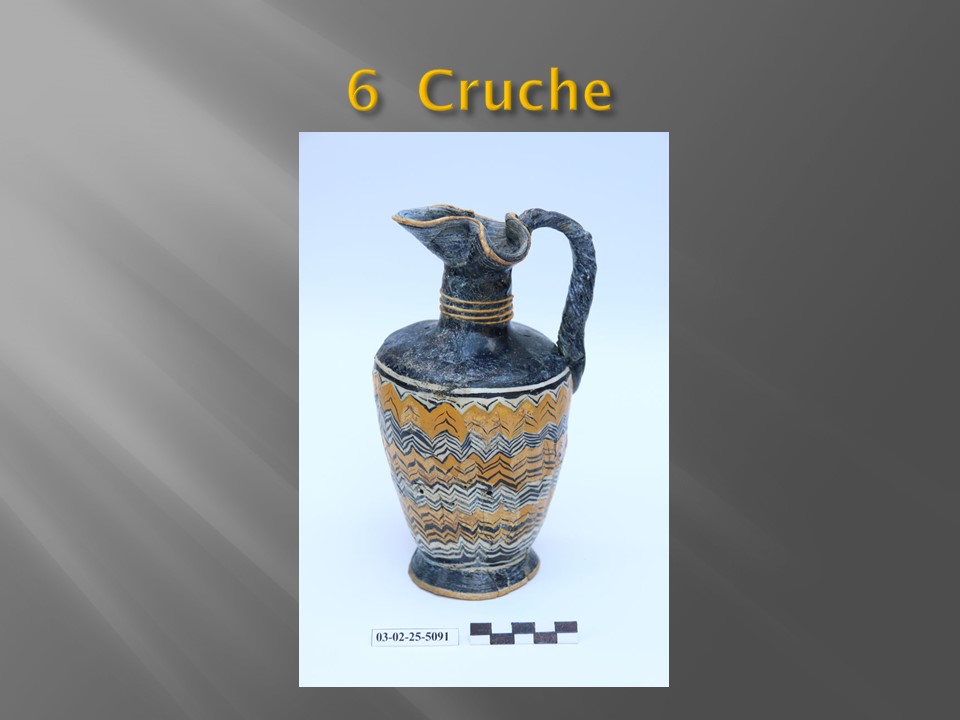

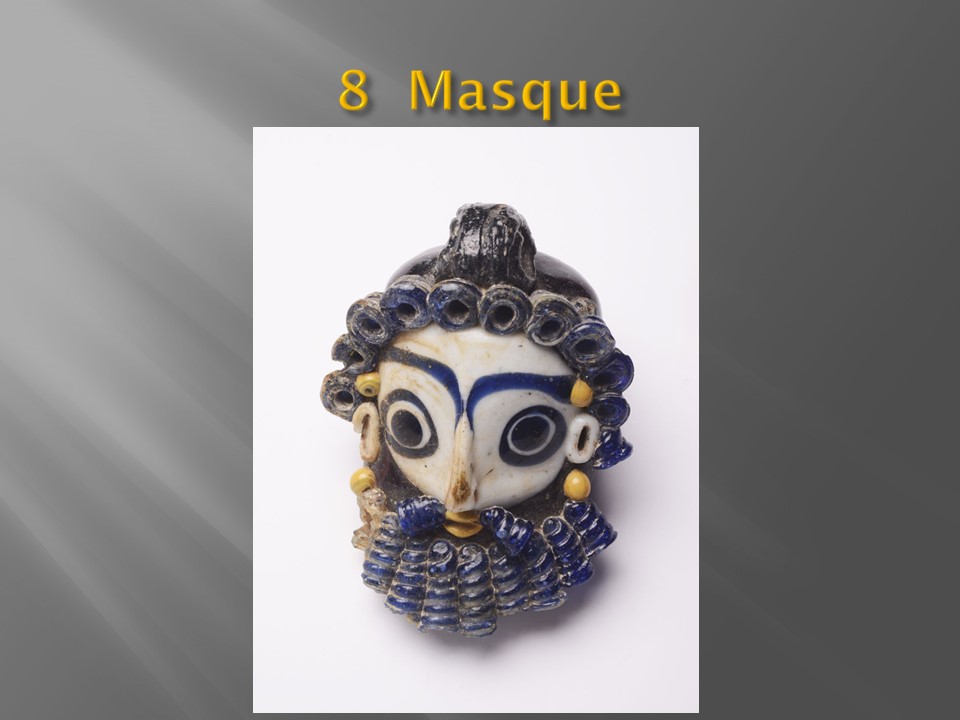

Cet immense succès s'explique par le fait que les Carthaginois ne sont pas seulement de bons marins et de bons négociants : ce sont aussi des artisans [3, 4], des agriculteurs et des exploitants miniers très talentueux. Cette large palette de compétences va permettre aux Carthaginois de se donner d'ambitieuses stratégies économiques.

Alors comment connaît-on de façon aussi précise les richesses de Carthage ?

On le sait notamment grâce à des épaves retrouvées au large des îles Baléares. Certaines d'entre elles, datées du V au IIIe siècle avant Jésus-Christ, recèlent des amphores négociées en Grèce, en Espagne ou aux Baléares. A l’intérieur des épaves, on trouve des traces de salaisons, de céréales, de vin et de miel. Il y a aussi des céramiques, des lingots de plombs et d’étain, de l'or, de l'ivoire, et même des traces de plumes d'autruche.

On y trouve aussi des éléments qui prouvent un commerce d’esclaves probablement en provenance de Numidie.

Carthage, une cité d'artisans

La richesse des Carthaginois repose d'abord sur les activités de négoce de produits alimentaires. Mais ils exportent aussi des produits de leur propre artisanat.

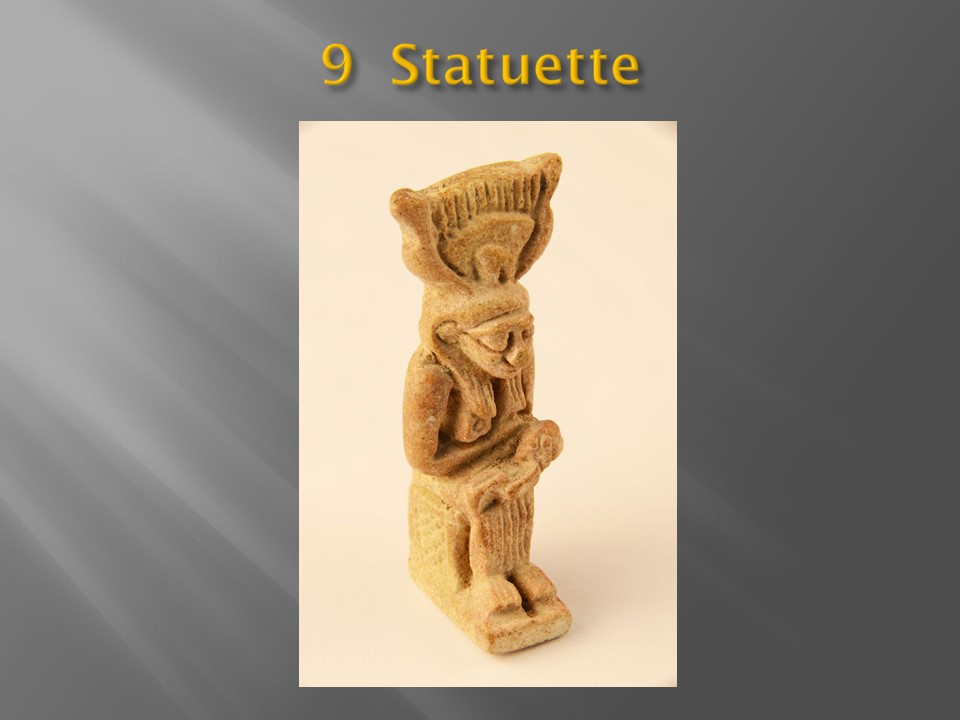

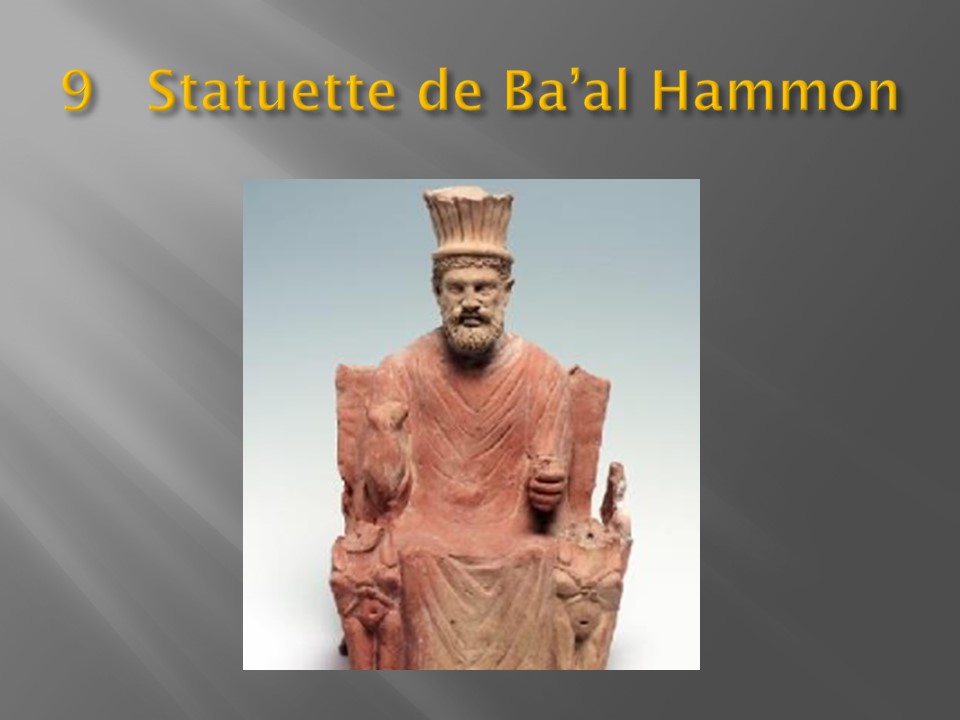

Les découvertes archéologiques ont permis de constater que ses artisans s’inspirent notamment de l’art égyptien et grec. Ils produisent des objets utiles ou décoratifs, en céramique: des lampes à huile [5], des cruches [6], des brûle-parfums [7], et aussi des masques [8] et des statuettes [9].

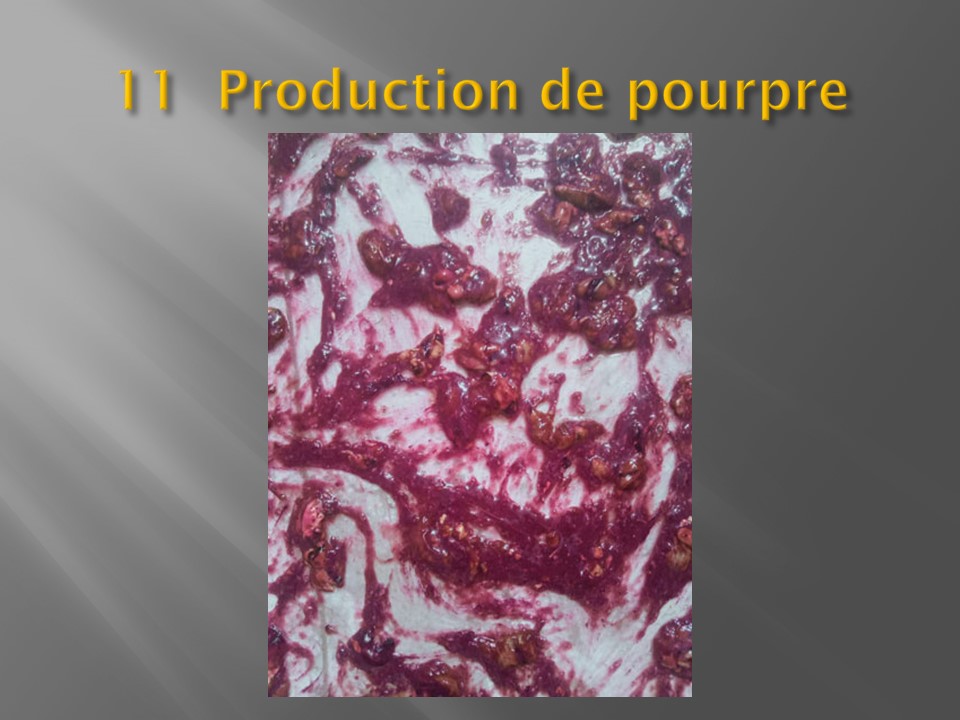

Certains objets précieux font même leur renommée. Par exemple, certains tissus tintés avec de la pourpre [10] : une substance extraite du murex, un coquillage des côtes méditerranéennes [11, 12].

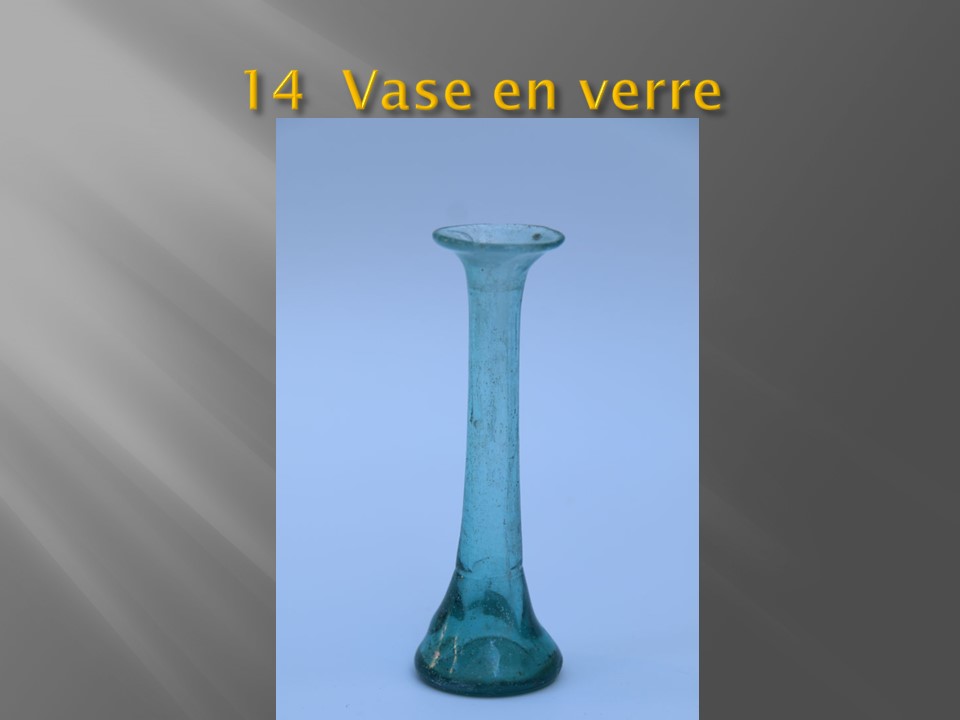

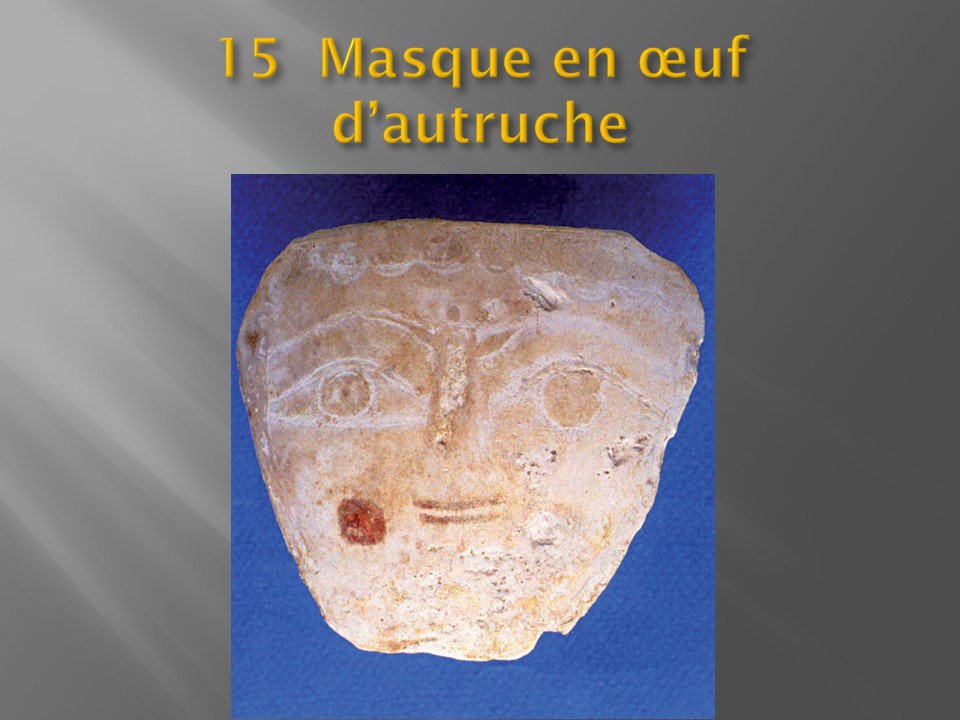

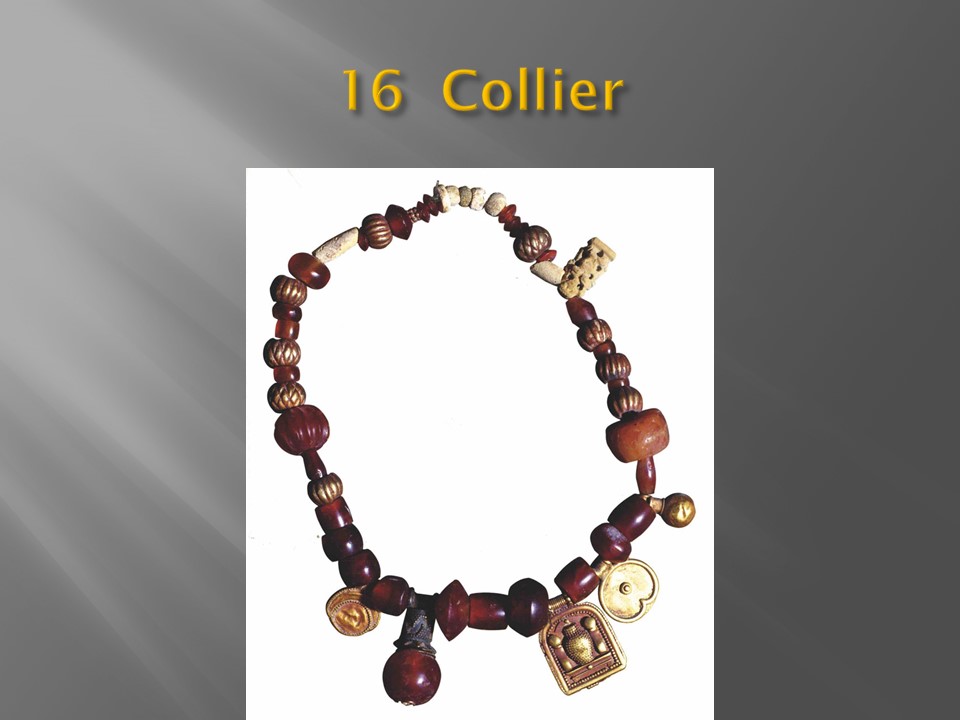

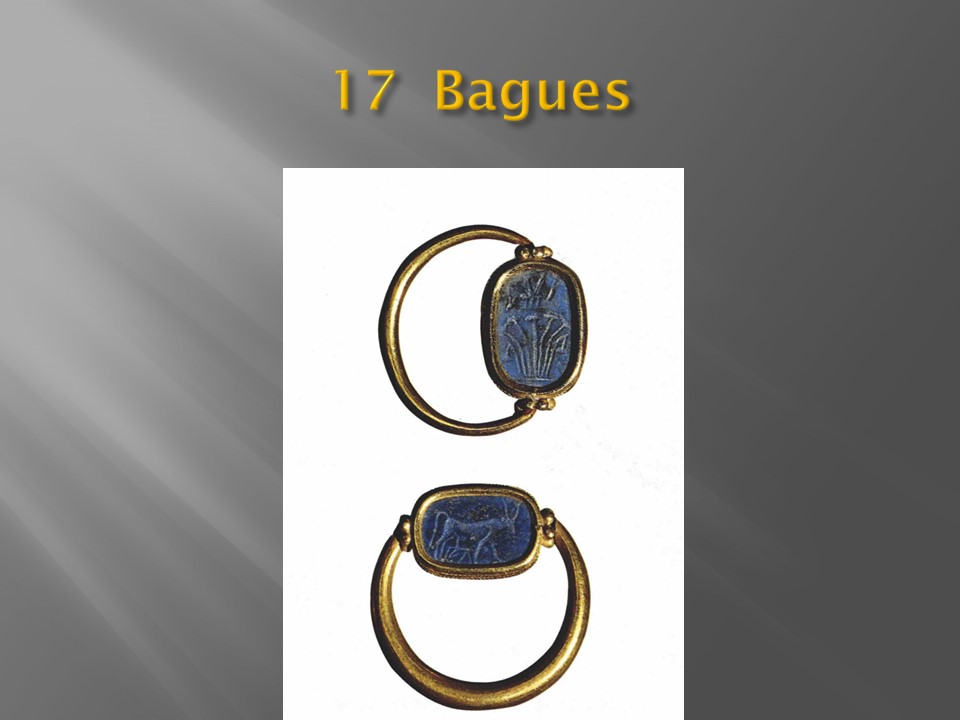

Les artisans phéniciens savent aussi travailler l’ivoire, le verre [13, 14], les œufs d’autruches [15] et les pierres fines. Et puis de nombreux bijoux [16, 17], vases, et amulettes sortent de leurs ateliers.

Les artisans carthaginois maîtrisent aussi la préparation des produits issus de la pêche, par exemple des salaisons pour assurer la conservation des poissons.

Carthage, une cité d'agriculteurs

Aux débuts de son expansion, entre 800 et 600 avant Jésus-Christ, Carthage ne produit qu'une agriculture de subsistance.

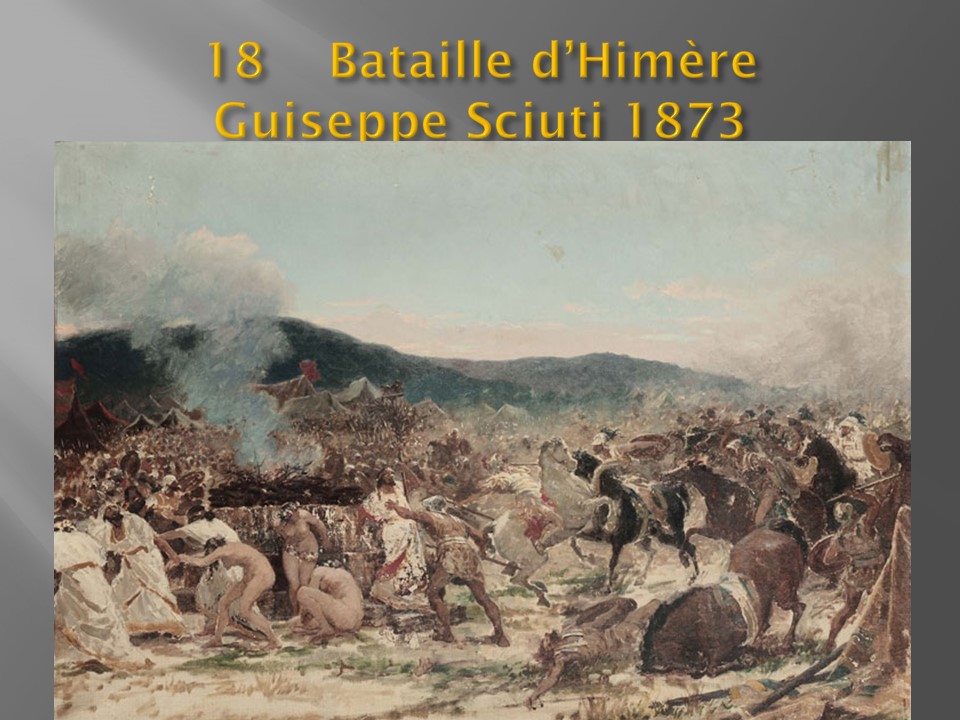

Mais après la bataille d’Himère [18], en Sicile, remportée par les Grecs en 480 avant Jésus-Christ, Carthage se tourne vers son arrière-pays et ses terres côtières. Cette période marque l’intensification de sa production agricole.

Dans le monde méditerranéen, les Carthaginois deviennent même une référence en matière d'agriculture et d’élevage. Pour preuve, Magon le Carthaginois, un agronome du IIIe siècle avant Jésus Christ, publie une œuvre en 28 volumes qui sera traduite en latin sur ordre du Sénat romain.

Magon y donne ses recommandations pour la gestion des terres, des conseils techniques et même des recettes de cuisine. Il explique comment tailler et prendre soin des plantes, ou comment obtenir du vin à partir de raisins séchés, comme le fameux passum punique [19, 20]. Il donne aussi des conseils pour gérer des esclaves sur une exploitation agricole.

Les Carthaginois sont connus pour leurs inventions d’outils agricoles. Ils sont ainsi à l’origine du plostellum punicum, ou chariot punique : un traîneau à bois dentelé destiné à dépiquer le blé.

Nous venons de le voir, le commerce des produits alimentaires et produits manufacturés de Carthage a grandement contribué à la prospérité de la Cité. Mais ce n’est pas tout ! Les Carthaginois ont aussi fait preuve d’ouverture dans le domaine politique et la gestion de leur cité…

1.3 La vie à Carthage

Dans les rues de Carthage, 30 000 personnes ? 70 000 personnes ? Il est difficile d’estimer la population de Carthage : les sources antiques divergent.

Ce que l'on sait, par contre, c'est que la société de la Carthage punique se divise en 2 catégories. D’un côté, les notables et les citoyens carthaginois de souche, descendants des premiers habitants de la cité. De l’autre, une importante communauté étrangère, composée d’hommes et de femmes - libres, esclaves ou affranchis.

Dans les ruelles de Carthage, on croise donc des Numides, des Grecs, des Etrusques et probablement des Egyptiens. Tous sont intimement liés à l’activité économique de la cité. En particulier les esclaves, qui sont aussi bien des précepteurs, des gardes du corps, des bijoutiers, des fondeurs, des employés agricoles. Ou encore des ouvriers employés dans la mine.

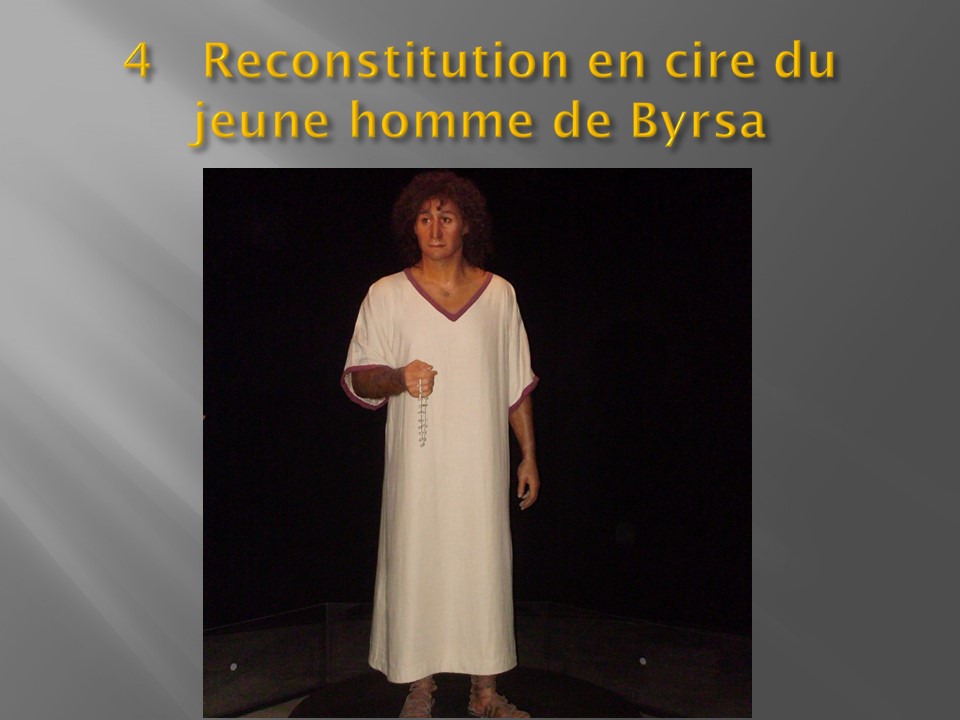

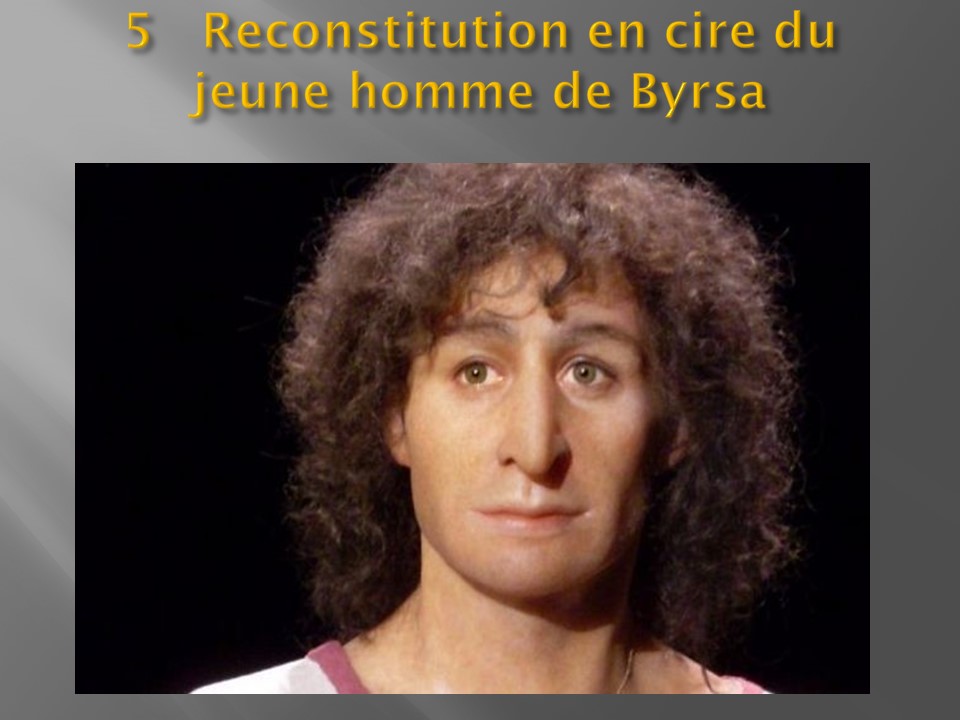

Sur le plan physique, à quoi ressemble un Carthaginois de l'époque punique ? La fouille d’une tombe [1, 2] du Ve siècle avant Jésus-Christ nous donne quelques indices. Elle contenait un squelette [3] en parfait état de conservation, à partir duquel on a reconstitué ce personnage en cire [4, 5].

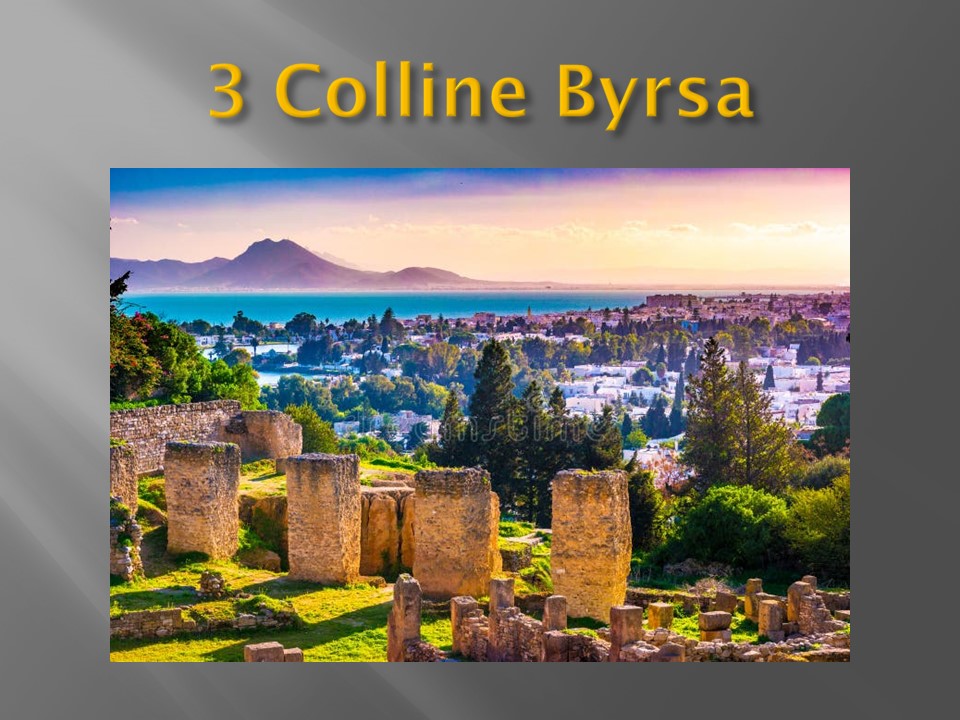

C'est un jeune homme âgé d'environ 20 ans et mesurant 1m70. On le surnomme "le jeune homme de Byrsa", du nom de la colline qu'obtient Didon à Carthage, et aujourd'hui site du musée archéologique de Carthage.

La vie politique

Comment Carthage était-elle gouvernée ? On en sait peu de choses. Les écrits d’Aristote, philosophe grec et admirateur du système politique carthaginois nous fournissent quelques indices, notamment sur la constitution de la métropole.

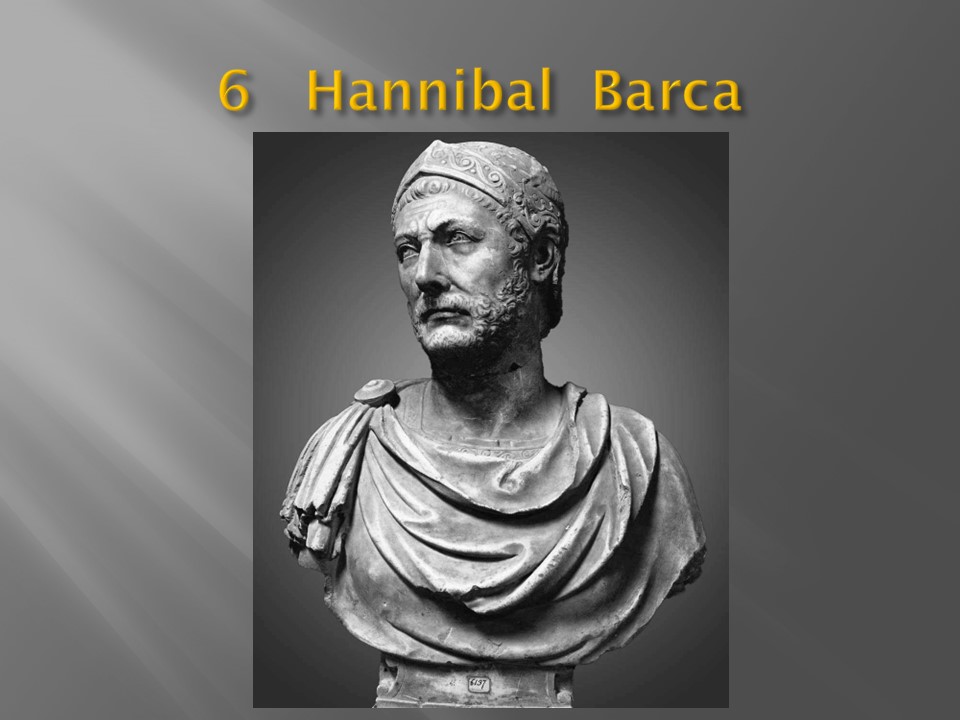

A l’époque punique, Carthage est une république. A sa tête, les suffètes, qui sont 2 hauts fonctionnaires élus chaque année par les grandes familles carthaginoises. Ils sont choisis en fonction de leur mérite et de leur richesse. C'est eux qui rendent la justice et administrent la cité. Le plus connu aujourd'hui des suffètes est sans doute Hannibal Barca [6], qui fût aussi un redoutable chef de guerre et un grand stratège.

Rapide biographie

Au milieu du IIIe siècle av J.C, la ville de Carthage, où vivait Hannibal est fortement imprégnée de la culture hellénistique issue des vestiges de l’empire d’Alexandre le Grand. Hannibal est né en –247 av JC dans une famille aristocratique. Il est le fils du général Carthaginois Hamilcar Hamicil, membre de la dynastie des Barcides. Il a trois jeunes frères, Hasdrubal II , Magon et Hanon

Mais nous ne savons quasiment rien sur sa mère.

Et enfin son beau-frère, Hasdrubal le Beau, qui fonda entre autres Carthagène en –221.

Son éducation

Nous savons qu’il apprend d’un précepteur spartiate, nommé Sosylos, les lettres grecques, l’histoire d’Alexandre le Grand et l’art de la guerre. Il acquiert ainsi ce mode de raisonnement et d’actions que les Grecs nomment Métis et qui est fondé sur l’intelligence et la ruse. Quant à la pratique de l’action militaire, elle intervient rapidement sur le terrain avec l’aide de son père, puis de son beau-frère Hasdrubal le Beau, qui succède à Hamilcar (en –229). Hannibal a alors 26 ans .

Ses loisirs étant enfant

Enfant, lorsqu’il vivait encore à Carthage, Hannibal aimait beaucoup regarder les commerçants charger leurs bateaux des récoltes. Il aimait la nature et les paysages carthaginois, il pouvait les regarder des heures assis dans un champ. Selon l’historien Tite-Live « ab urbe condita XXI, I », il aimait, comme beaucoup de petits garçons, jouer avec des bouts de bois à la guerre avec ses frères.

Son serment de haine contre Rome

Hamilcar, qui a triomphé de la révoltes des mercenaires (-241/ –238, pendant la première guerre punique), a été chargé d’un commandement en Espagne. Son fils âgé de neuf ans, le supplie de l’emmener. Selon Tite-Live, Barca y met pour condition qu’Hannibal prête devant le dieu suprême de la famille, Baal Shamin, un serment de haine éternelle à Rome.

Sa femme et son fils

Les historiens supposent qu’ Hannibal s’est marié avec une princesse espagnole nommée Imilce, avec qui il aurait eu un fils nommé Hasdrugon, pour resserrer les liens entre l’Espagne et Carthage.

Son portrait physique

Les historiens ont retrouvé un buste en bronze et des pièces de monnaies qui laissent à penser que le personnage représenté était Hannibal. Il ressemble à Alexandre le Grand ou à un prince hellénistique de par sa coiffure, sa forme de visage, sa barbe et son regard. Ce sujet est toujours en débat.

Voici 2 vidéos de ce personnage qui a marqué l’histoire

VIDEO N°3 : HANNIBAL, LE PLUS GRAND ENNEMI DE ROME

VIDEO N° 4 : HANNIBAL LE PERE DE LA STRATEGIE MILITAIRE

Revenons maintenant à la vie politique de la cité

Les propositions des suffètes peuvent être soumises au vote de deux assemblées composées exclusivement de Carthaginois libres. Il y a d'un côté le conseil des anciens, où siègent les notables, et de l'autre l’assemblée des citoyens. Mais celle-ci n'est convoquée qu'en cas de désaccord entre les suffètes et les anciens.

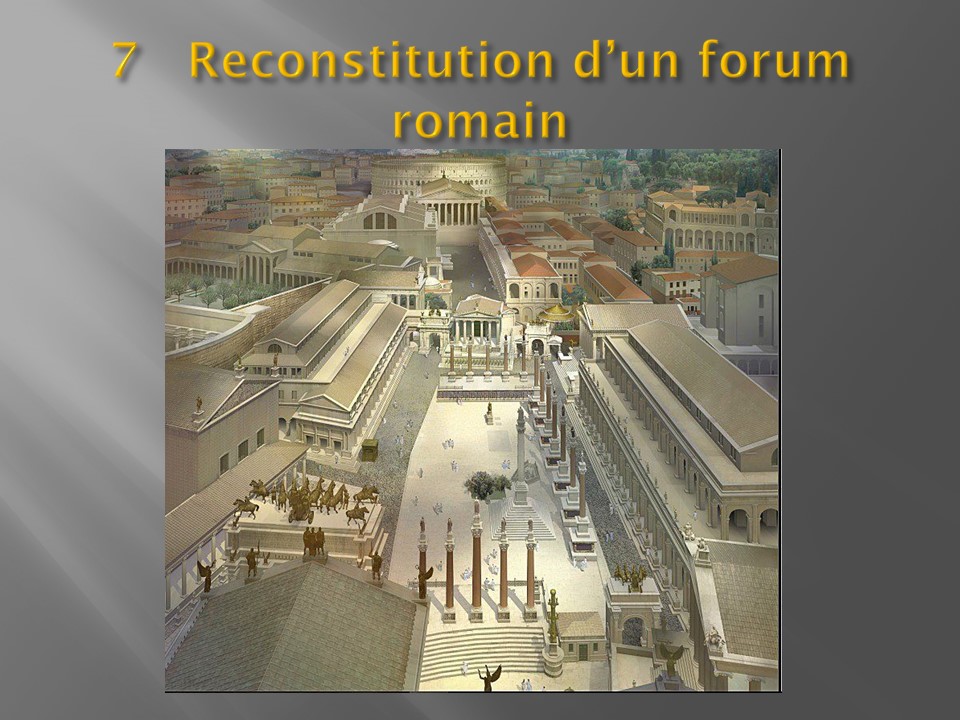

Aucun vestige archéologique ne permet de reconstituer le lieu où se réunissent ces 2 assemblées. Mais peut-être ressemble-t-il au forum [7, 8], une place publique où se rassemblent les citoyens romains.

C'est ainsi que la République édicte ses lois par exemple, ou recrute ses armées et ses généraux, ou encore décide des travaux publics ou même affranchit certains esclaves.

La vie religieuse

Le quotidien est rythmé par des rituels et des offrandes religieuses. A l’image des Grecs, des Egyptiens et des Romains, les Carthaginois vénèrent plusieurs divinités.

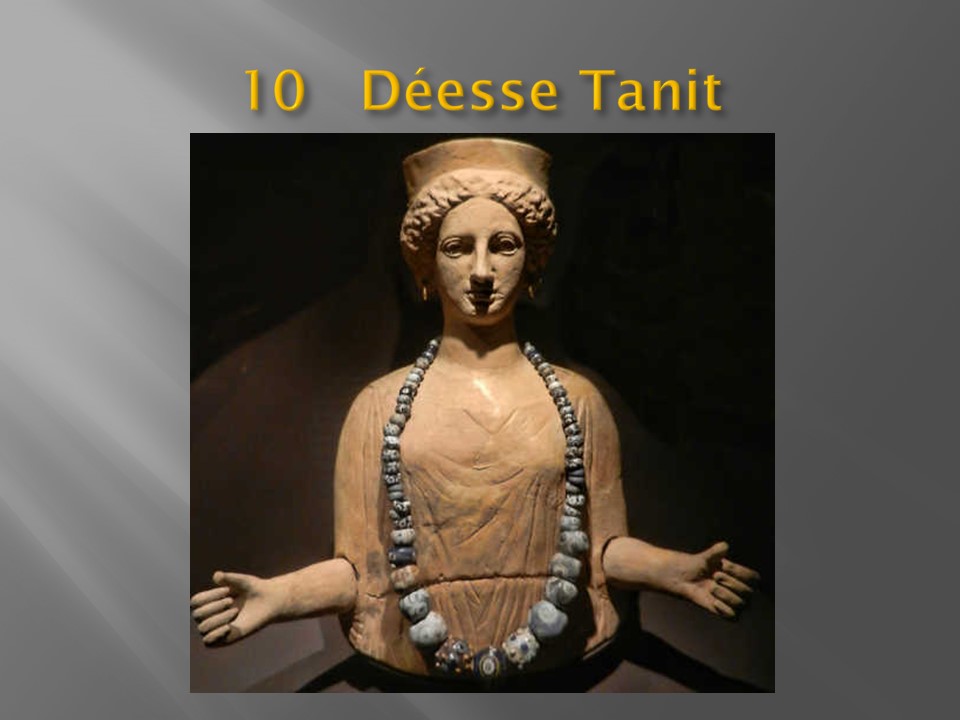

A la tête du panthéon punique, on trouve le seigneur Ba'al Hammon [9], dieu protecteur de la cité, et la déesse Tanit ou Tinnit [10], gardienne de la fertilité et protectrice de la famille. Il semble aussi que le culte de 2 déesses grecques liées à l'agriculture, Déméter et Coré [11], fut introduit au Ve siècle avant Jésus-Christ.

Certaines sources de l'Antiquité mentionnent le sacrifice d’enfants au Tophet de Salammbô [12], un sanctuaire dédié au culte de Ba’al et de Tinnit. Il s’agit d’un mythe.

Les parents y déposent en réalité les cendres des fœtus et des enfants mort-nés, afin que soient exaucés leurs vœux.

La vie urbaine

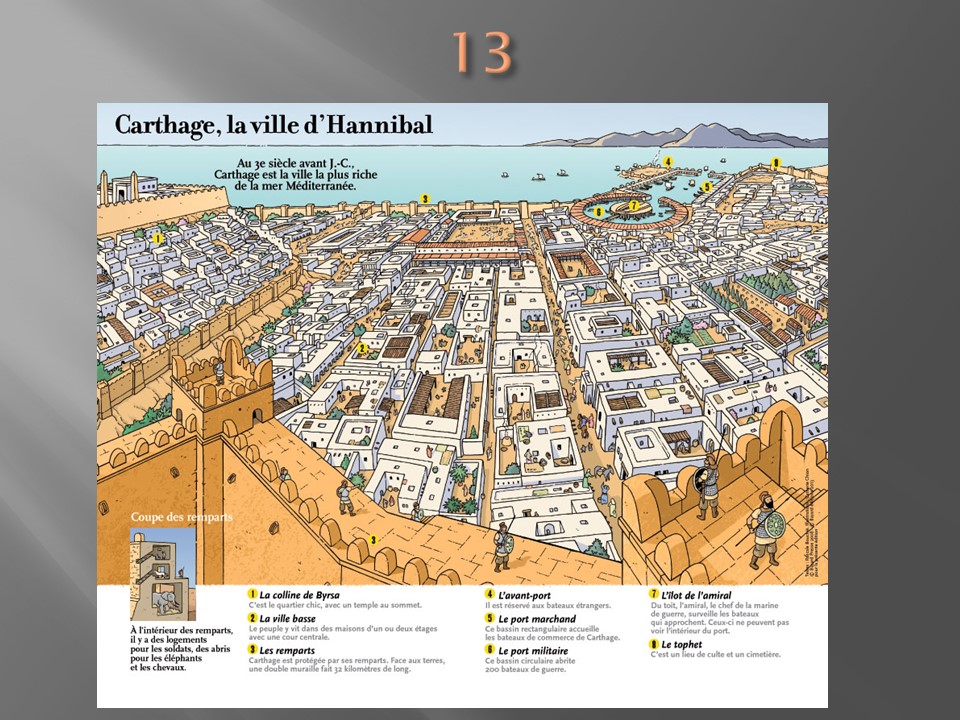

La population de Carthage à l’époque punique se répartit entre quatre sites principaux : la ville basse sur la plaine littorale, la colline de Byrsa, la zone portuaire et la banlieue rurale de Megara . [13]

Megara est située au nord-ouest de la péninsule : c'est une zone de vergers et de potagers qu'on a surnommée les « jardins d’Hamilcar ».

Quant aux quartiers d’habitation, on peut les imaginer à partir des vestiges archéologiques.

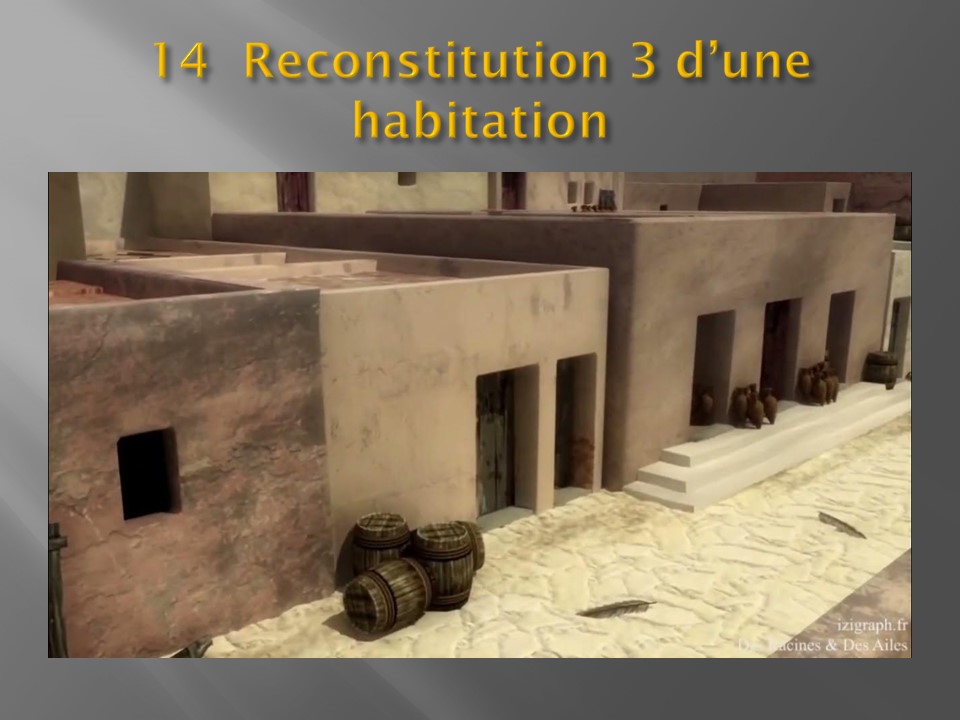

Tout comme nos quartiers résidentiels, les maisons sont construites quasiment à l’identique [14] : même programme architectural, même pièce principale et même disposition par rapport à la rue.

On entre dans la maison par un long couloir -généralement en chicane - menant à une cour intérieure à ciel ouvert. En son centre, on trouve une citerne d’eau potable alimentée par l’eau de pluie. Carthage n'était probablement pas raccordée à une source ou une adduction en eau potable.

Et maintenant parlons recette de cuisine !

Que mangeait les carthaginois ?

La Puls punica (Recette)

Ce plat simple et roboratif, sûrement mangé au quotidien par les Carthaginois, est essentiellement composé de semoule, de fromage et d'œuf. Prêt et prête à relever le défi ?

Recette

Ingrédients :

300 g de semoule

750 g de fromage blanc

200 g de miel

1 œuf

Verser la semoule dans une jarre ou un saladier, puis recouvrir à hauteur d’eau et laisser s’imbiber 2h. Ajouter ensuite le fromage blanc, le miel et l’œuf, mélanger.

Chauffer dans une marmite à feu doux

Ou alors servir froid !

VIDEO N° 5 : RECETTE DU PULS PUNIC

Je peux vous donner d’autres recettes d’autres qui sont plus contemporaines :

Le couscous de poisson

La chachoutka

2 LES SECRETS D’UNE PUISSANCE MARITIME

La puissance de Carthage est fondée sur le contrôle des routes maritimes, et la fédération des comptoirs phéniciens disséminés sur tout le pourtour de la Méditerranée.

La marine tenait donc un rôle de taille dans le négoce, le transport de marchandise et la protection des voies commerciales.

2.1 La flotte carthaginoise

Dans toute la Méditerranée, les bateaux phéniciens et leurs homologues carthaginois sont réputés pour leur efficacité, commerciale et militaire. Mais on les connaît assez mal aujourd'hui, car très peu d’épaves ont été retrouvées. La connaissance de ces navires repose donc sur les témoignages d’auteurs grecs et romains. Mais aussi sur des documents iconographiques et archéologiques : par exemple cette barque en terre cuite [1] découverte dans une nécropole de Sousse.

Les navires marchands

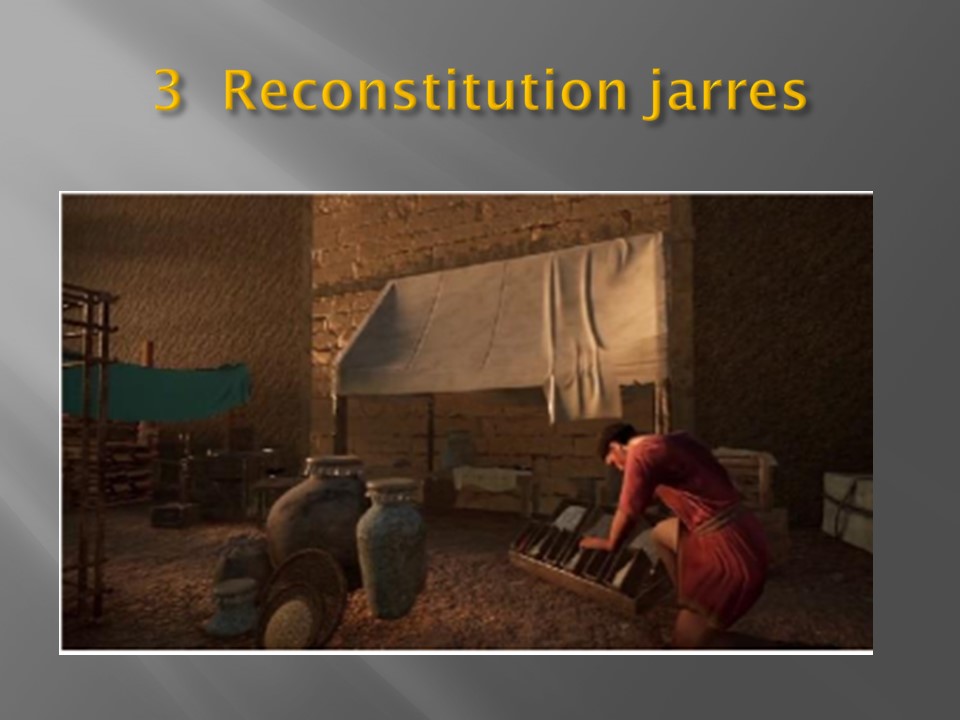

Un fond plat, en règle générale, et un faible tirant d’eau : les navires marchands des Carthaginois sont vastes et transportent de grosses cargaisons de marchandises et notamment d’amphores [2], des jarres en terre cuite de toutes tailles et de toutes formes, utilisées principalement pour le transport et la conservation des denrées liquides [3] comme le vin, l’huile d'olive, les sauces alimentaires, et les salaisons de poissons. Ce sont les conteneurs privilégiés de l’Antiquité.

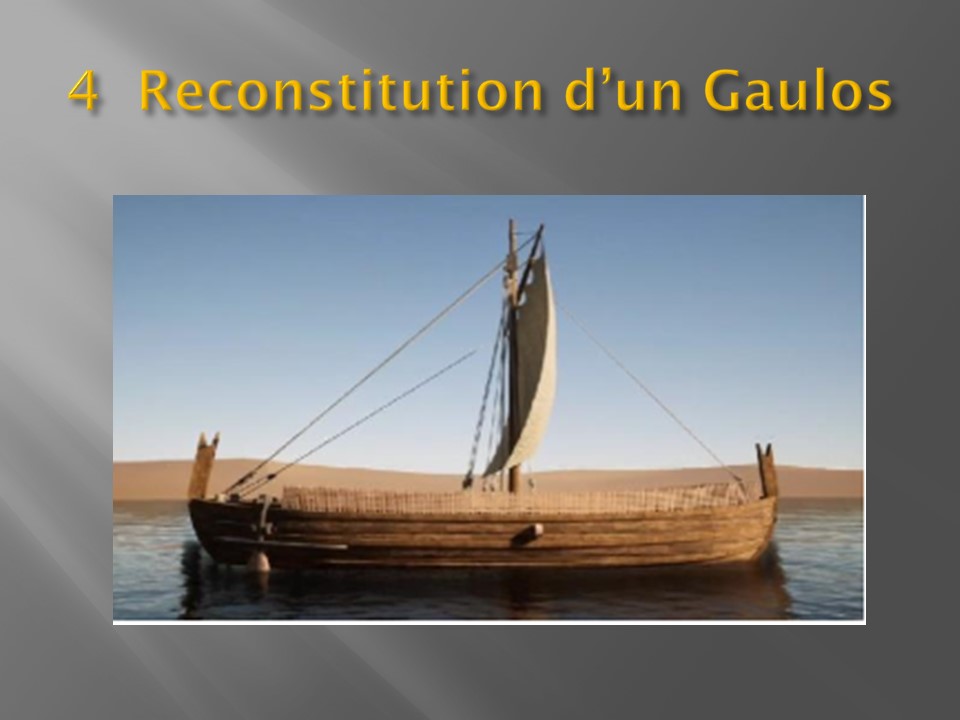

Voici la reconstitution de ce qu'on appelle un Gaulos ou Gaoul [4], c'est un lourd vaisseau à coque arrondie, muni d’un seul mât et propulsé à la voile. Et voilà un modèle de Hippos [5], plus petit et manœuvré à la rame. Son nom est inspiré de sa proue en forme de tête de cheval.

Les navires militaires

Carthage dispose d’une flotte militaire [6] capable de protéger ses navires marchands contre les pirates et les bateaux concurrents.

Strabon [7], un géographe et historien grec du Ier siècle avant Jésus-Christ, rapporte que plusieurs navires étrangers auraient ainsi été coulés à proximité de la Sardaigne et de l’actuel détroit de Gibraltar. Durant l’Antiquité, ce détroit était surnommé “les colonnes d’Hercule”, en référence aux 2 montagnes qui le bordent.

Très efficace pour protéger le littoral et les ports, cette flotte militaire transporte aussi les soldats lors des batailles.

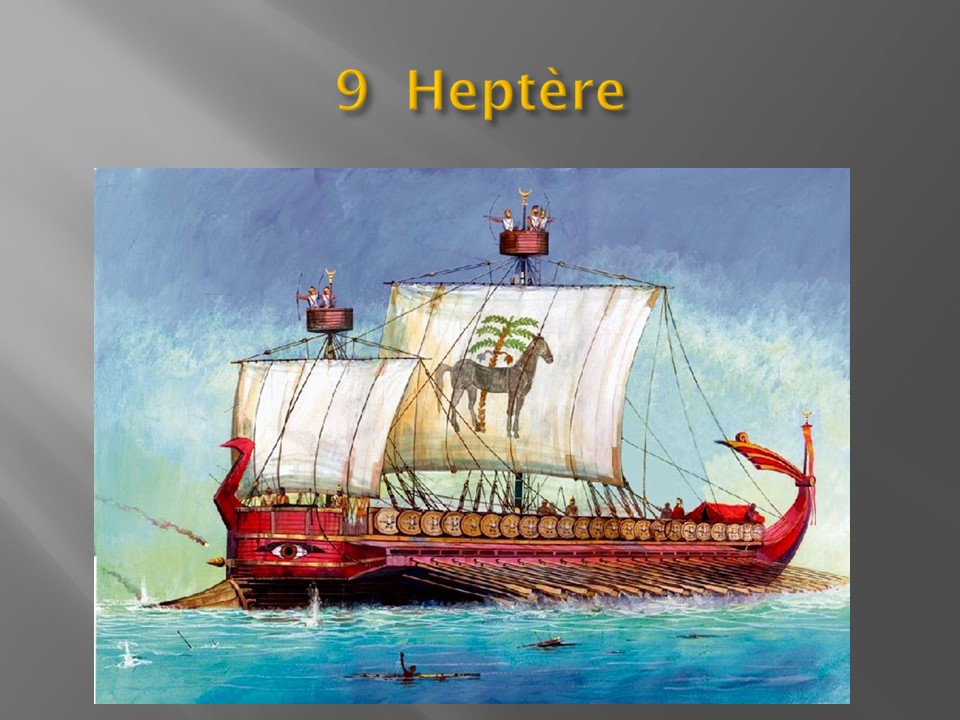

Cette flotte carthaginoise se compose de pas moins de 4 types de navires de combat : les « trières », les « tétrères », les « pentères » et les « heptères ».

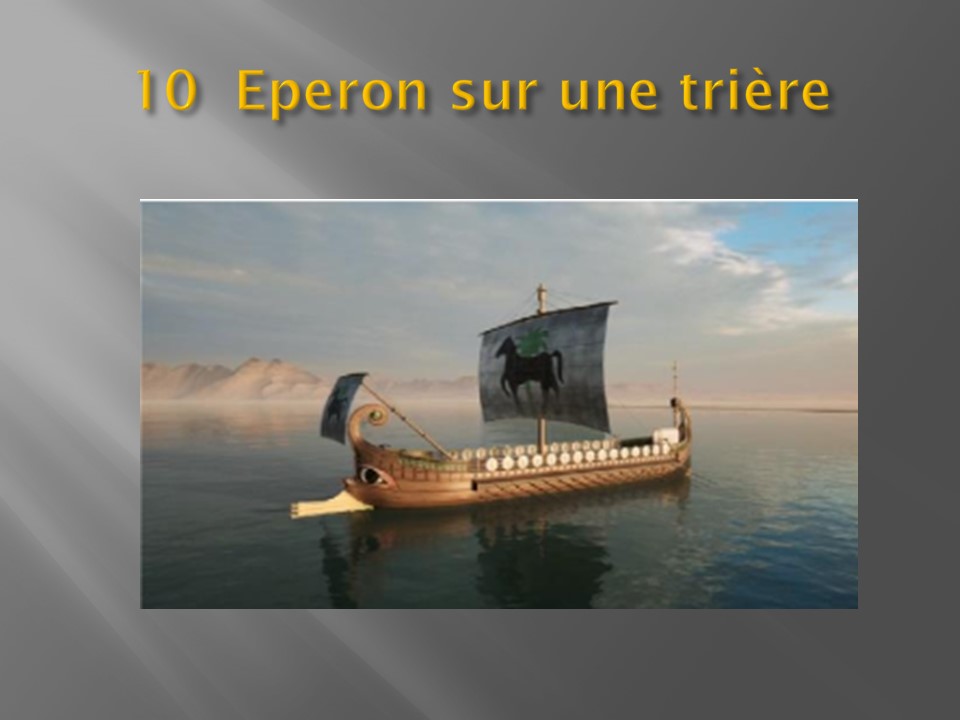

Une trière [8] mesure environ 35 mètres de long. Avec ses 6 mètres de large, elle est plus étroite et plus manœuvrable qu'un navire de commerce. Elle accueille 60 rameurs dans sa cale et 20 soldats sur le pont. Sa voile carrée lui permet de gagner en vitesse et de suppléer aux rameurs.

La pentère est le navire le plus utilisé lors des trois guerres puniques, forte de son équipage de 200 rameurs et de 60 soldats.

Mais le plus imposant est sans conteste la heptère [9]. Imaginez un navire propulsé par 420 rameurs et pouvant transporter 80 soldats !

A ces navires s’ajoutent des navires dits « auxiliaires », plus petits. Ils sont chargés de surveiller et de harceler les ennemis. Mais aussi de ravitailler et transporter les messages de la flotte.

Aux dires de l’historien grec Polybe, cette flotte comptait jusqu'à 350 navires, entre les IIe et IIIe siècles avant Jésus-Christ.

Des bateaux complexes et redoutables

Plusieurs mystères perdurent quant à la conception technique de ces redoutables bateaux. Par exemple : combien de rames fallait-il pour les propulser ? Combien de rameurs étaient affectés à une rame ?

Ce que l'on sait, c'est que ces navires n'avaient probablement qu'un seul niveau de rames, pour rester manœuvrables.

Deux épaves retrouvées au large de Marsala, en Sicile, nous en disent un peu plus sur la conception de ces navires.

Des planches formant la quille du navire portent des signes alphabétiques destinés à faciliter leur assemblage. Cette découverte prouve l’existence de pièces préfabriquées qui étaient ensuite entreposées et assemblées au port militaire de Carthage.

L’étude des planches a aussi révélé l’usage de différents bois. Le cyprès, le cèdre et le chêne sont des essences dures et qui résistaient aux insectes, qui étaient utilisées pour les parties nobles du navire, comme la coque. Le pin et le sapin étaient quant à eux utilisés pour les parties périphériques et moins « nobles » du navire.

On sait aussi qu'à l’avant des navires se trouve un éperon [10], c'est-à-dire une pointe d'environ 3 mètres fixée à la proue du navire. Elle est conçue pour percer la coque des navires adverses, selon une stratégie fameuse à l’époque : l’éperonnage. Cette technique de combat nécessite un équipage capable de manœuvrer avec précision et rapidité. Et visiblement, les Carthaginois ont excellé dans cette manœuvre pendant des siècles !

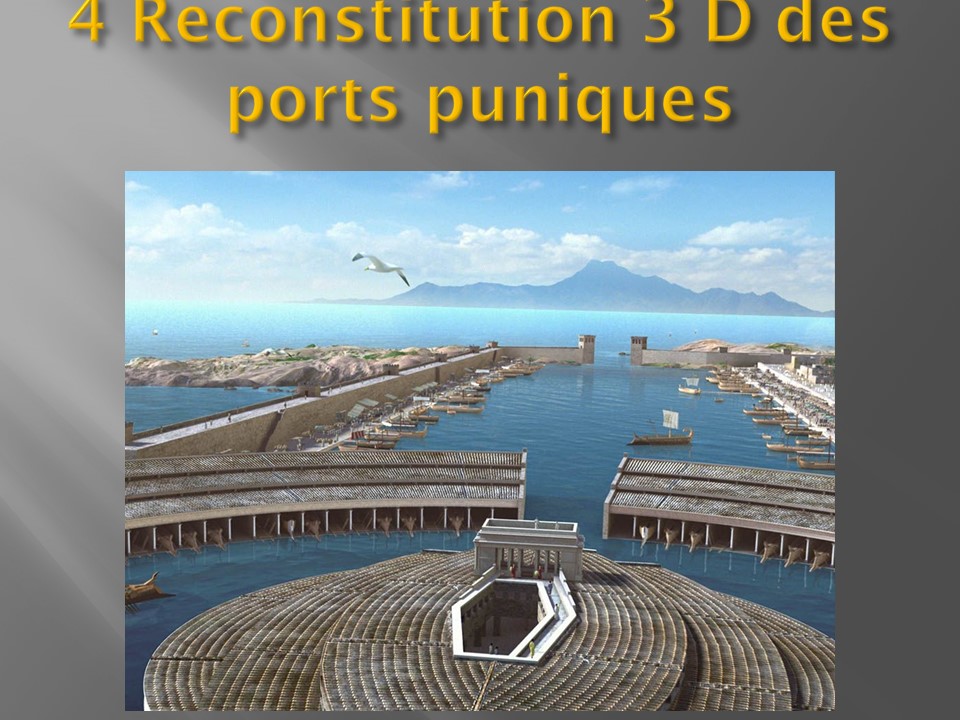

2.2 Le port de Carthage

L’antique port punique reste encore aujourd’hui un symbole fort de la cité de par sa taille monumentale, sa conception ingénieuse et la forme peu commune de son bassin militaire. Bassin qui relevait à l’époque du secret militaire : nul étranger n’avait le droit d’y pénétrer !

Le port fait partie des vestiges les mieux conservés de l’époque punique. Il a traversé les siècles et nous livre de précieuses informations sur l’entretien et la protection des navires….

Sur quoi repose l'immense puissance maritime de Carthage ? Finalement sur 3 choses : ses routes commerciales, ses comptoirs et son port dont dépendent le ravitaillement et l’entretien de ses navires.

C'est aux alentours de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ que les Carthaginois commencent la construction de ce qui allait devenir un immense port commercial et militaire.

Des ports construits sur le modèle phénicien : les cothons

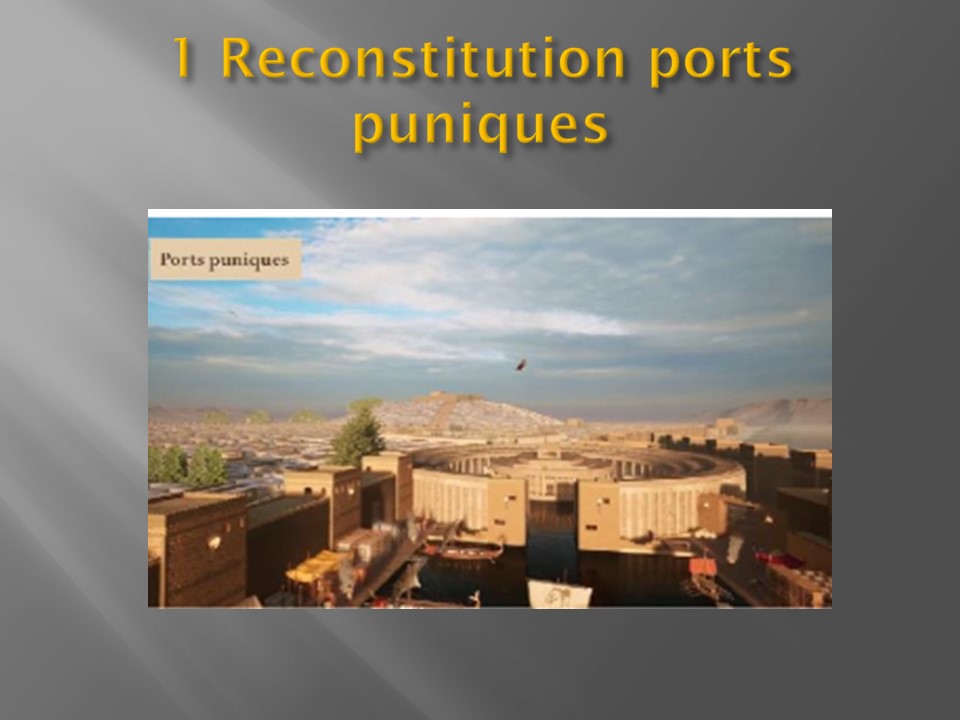

Le port de Carthage est construit selon le modèle phénicien, appelé « cothon ». Un cothon est un bassin portuaire semi-artificiel ou artificiel aménagé dans l’enceinte de la cité.

On distingue 2 types de cothons. Certains sont aménagés dans une zone naturelle, comme une lagune ou une crique.

Et d'autres cothons sont creusés dans les terres, voire taillés à même le roc : leur bassin étant relié à la mer par un chenal. C’est particulièrement le cas de celui de Carthage !

On a trouvé plusieurs cothons dans toute la Méditerranée : en Sicile, en Crète, en Algérie… Mais celui de Carthage se distingue par son architecture très élaborée, sa taille monumentale et sa grande capacité d’accueil. Plus de 200 navires selon les dernières recherches archéologiques.

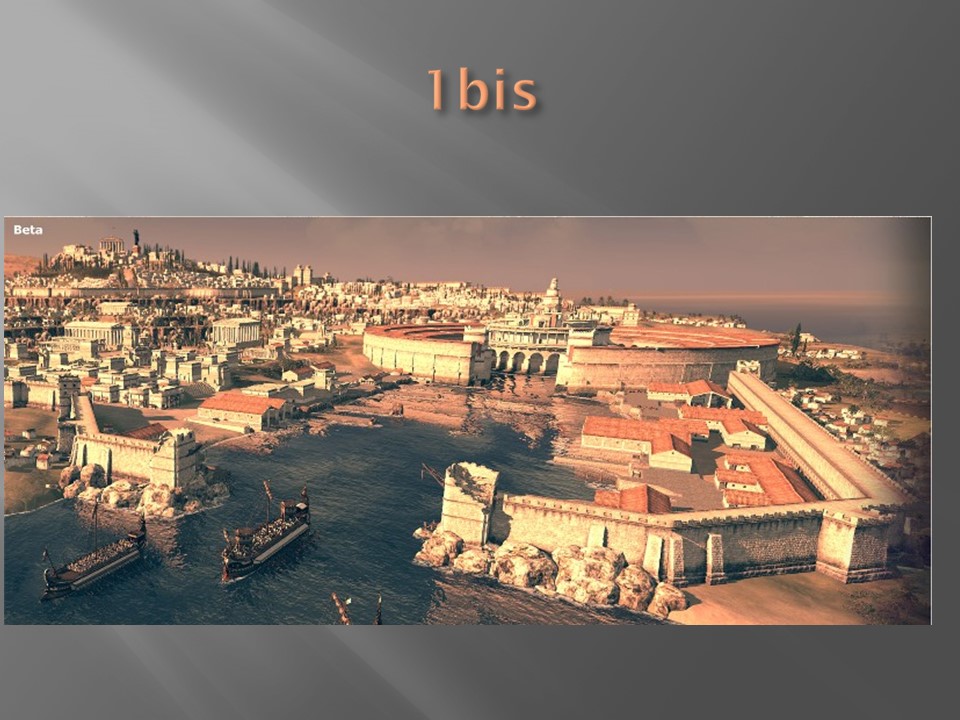

A quoi ressemble le port de Carthage ? Il est composé de 2 bassins fortifiés communicants. [1, 1 bis] Le bassin

commercial est relié à la mer par un chenal. Il y a aussi un embarcadère extérieur, construit le long du rivage.

Imaginez-vous à bord d’un navire carthaginois chargé de marchandises variées. Vous arrivez en vue de la cité. Les chaînes qui barrent l’entrée du chenal sont abaissées. Votre navire s’amarre à quai, là où se presse déjà une foule de négociants.

Bienvenue au port de commerce !

C'est un bassin rectangulaire d’une faible profondeur - seulement 2 mètres – mais d’une surface de 60 000 mètres carrés. Soit l’équivalent d’à peu près 6 terrains de foot ! Dans l’enceinte du port, vous distinguez des portes hautes : c’est par là qu'on peut entrer dans la cité.

Le port de commerce a été construit entre la fin du 4ème et le milieu du 3ème siècle avant Jésus Christ, c'est-à-dire bien avant le port militaire. Celui-ci n’a été construit qu’au 2ème siècle avant Jésus Christ, peu de temps avant le début de la dernière guerre punique.

Vous êtes toujours sur le quai du port de commerce, et votre regard se pose maintenant sur un navire de guerre : vous le voyez franchir un chenal bordé de hauts murs. Ce chenal mène à un lieu dont l’accès est strictement interdit aux étrangers : le port militaire.

Il est constitué d’un vaste bassin circulaire [2]. En son centre on trouve un ilot. C'est là qu'est construit un bâtiment réservé au commandant de la flotte. En tout, ce bassin mesure plus de 70 000 mètres carrés. Soit à peu près 7 terrains de foot ! De quoi accueillir jusqu’à 200 navires militaires, dont les plus grands mesurent 35 mètres de long.

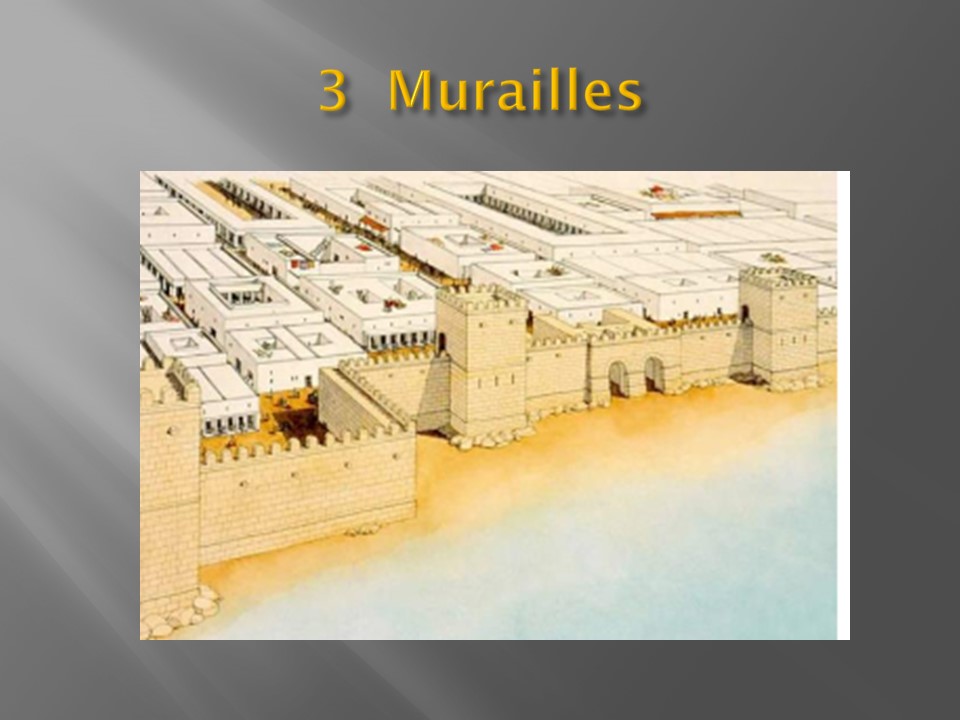

Un port qui protège ses secrets...

Des murs hauts [3], des gardes, des portes fermées... pourquoi tant de mystère ? Pour protéger Carthage de l’espionnage ! La cité veut surtout protéger ses techniques de construction navale. Car beaucoup de puissances ennemies rivales aimeraient bien copier ses navires de guerre.

Pour preuve, le célèbre historien grec Polybe rapporte que les Romains construisirent un navire de combat calqué sur l’un des fleurons de la flotte de guerre carthaginoise, lequel s'était échoué dans le détroit de Messine, en Sicile.

VIDEO N° 6 : LE PORT DE CARTHAGE CHEF D’ŒUVRE DE CONSTRUCTION

3 CARTHAGE AUJOURD’HUI

VIDEO N°7 : HANNIBAL LE PLUS GRAND ENNEMI DE ROME

Hannibal était terriblement craint à Rome, même des siècles après sa mort !

Son nom continuait à être le signe d’un danger imminent ou grave. les sénateurs et les parents romains s’exclamaient souvent : « Hannibal est aux portes » chaque fois qu’une catastrophe survenait pour exprimer leur anxiété ou pour faire peur à leurs enfants et les mettre au lit.

Comment est-il mort ?

En –183, Hannibal demande asile chez un de ses anciens alliés, le roi de Bithynie Prusias. Mais celui-ci n’osera pas refuser de livrer son hôte aux envoyés de Rome venus le réclamer. Hannibal a préféré se suicider avec le poison contenu dans une de ses bagues plutôt que de se rendre aux romains

3.1 Carthage d’hier à aujourd’hui

Carthage, c’est l’histoire d’une cité qui a su se renouveler et se réinventer au fil de ses occupants successifs. Comble de l’ironie, c’est grâce aux Romains que la cité retrouvera un temps son lustre, avant de tomber à nouveau dans l’oubli.

La ville, assiégée pendant près de trois ans par les armées romaines, finit par capituler en l'an 146 avant Jésus-Christ. Elle est mise à sac, puis elle est détruite en grande partie par un incendie qui dure 10 jours. (Comme on l’a vu sur les images du début)

Désormais, il sera interdit de fouler son sol - déclaré maudit par le Sénat romain. Les survivants sont contraints de fuir ou sont réduits en esclavage.

Alors le vaste territoire de Carthage, composé de plusieurs dizaines de cités affiliées est annexé. Il devient une province de Rome, à l'Est de la Numidie et de la Maurétanie. Privés de leur ancien port d’attache, les commerçants carthaginois affluent, notamment, vers la cité portuaire d’Hadrumète - aujourd'hui Sousse.

Ou vers Utique -située à environ 30 kms au nord de Carthage - qui devient capitale de cette première province romaine en Afrique.

Une lente renaissance

En 125 avant Jésus-Christ, une épidémie tue près de 200 000 personnes. Ainsi, d’immenses terres agricoles ne sont plus exploitées, et le blé manque à Rome. Les Romains connaissent une crise de faim et la sédition gronde.

Une décision est prise : fonder une nouvelle colonie, la colonia Junonia Carthago.

Mais elle sera située aux abords de Carthage, car la cité est toujours frappée d’une interdiction d’occupation. L’an 122 avant Jésus-Christ voit l’installation de 6 000 citoyens romains sur 300 000 hectares de terres agricoles. Elles sont réparties équitablement : chaque colon reçoit 50 hectares de terre ! Mais des conflits politiques à Rome font que la colonie de Carthage est abandonnée, seulement un an après sa création.

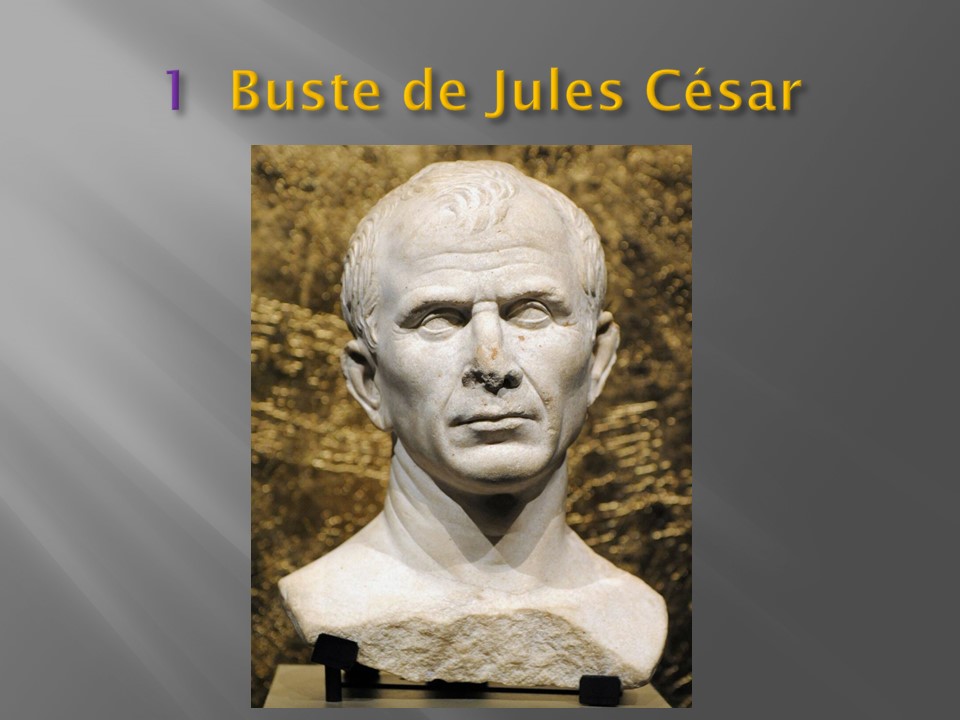

77 ans vont s’écouler avant la fondation d’une seconde colonie sur l’impulsion de Jules César [1], appelée Colonia Iulia Concordia Karthago. Plus d’un siècle après sa destruction, la cité va pouvoir renaître de ses cendres.

Une puissance portuaire à l’époque romaine

L'empereur Auguste souhaite maintenir une paix durable et il veut assurer le renouveau économique de la cité.

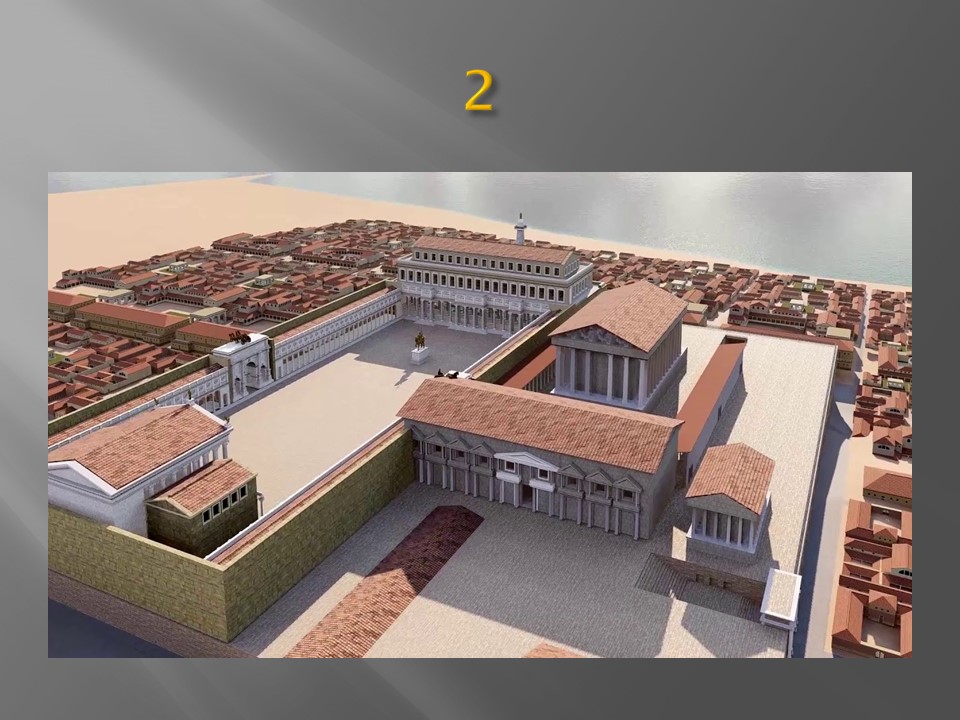

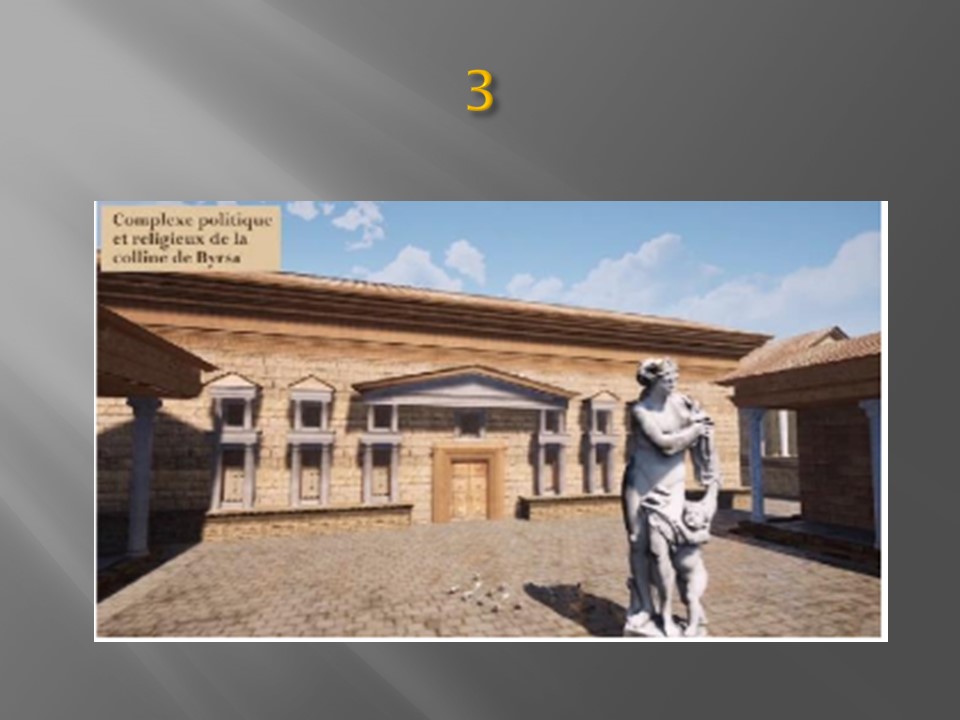

Un nouveau plan d’urbanisme est créé : il ne conserve que certains bâtiments intacts et fait disparaître les ruines puniques La priorité est donnée à la construction de bâtiments publics tels que le complexe politique et religieux de la colline de Byrsa [2, 3], qui devient le centre névralgique de la cité.

Sur ses sept hectares on construit un forum, c’est-à-dire une vaste place publique. On y place aussi une basilique où sont traitées les affaires de justice et de commerce. Vient ensuite la curie, où se réunissent les sénateurs. Et un temple consacré à Esculape, dieu de la médecine.

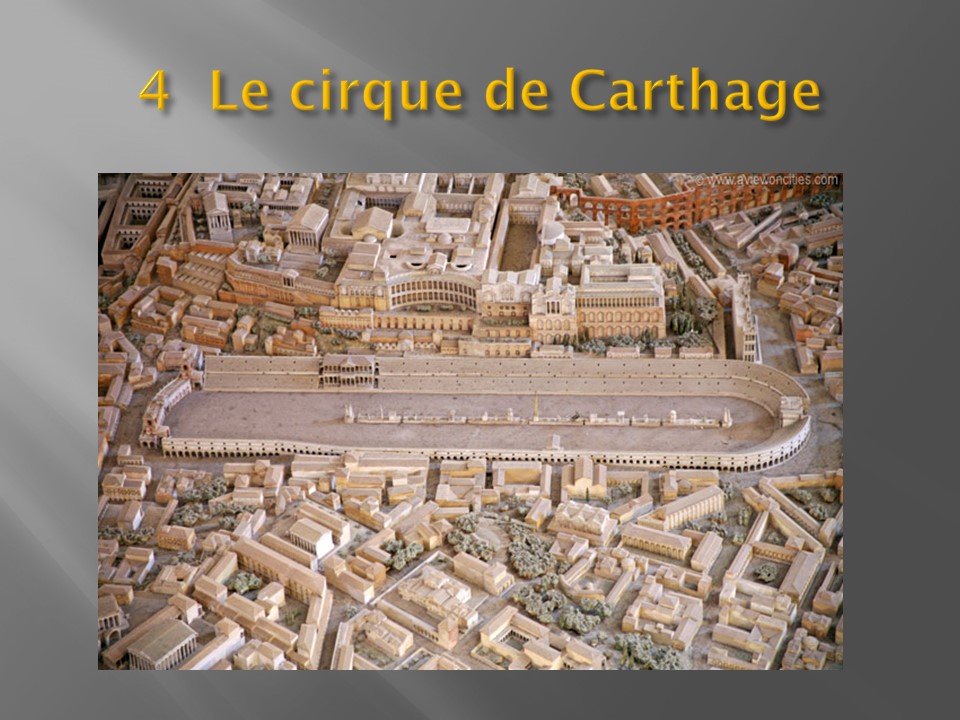

En périphérie de la cité sont construits les bâtiments dédiés aux jeux et aux spectacles, très prisés des Romains. Par exemple le cirque [4] pour les courses de chars, l’amphithéâtre [5] pour les luttes de gladiateurs et les spectacles de chasse des bêtes sauvages. Le théâtre [6], où des pièces lyriques et dramatiques, ainsi que des spectacles de musique, sont présentées devant des spectateurs avertis et fins connaisseurs de littérature théâtrale.

Le port circulaire et le port rectangulaire, qui étaient restés quasi intacts, sont remis en service à des fins commerciales. De là partent les productions agricoles collectées à travers toute l’Afrique proconsulaire.

A proximité des ports sont construits un forum commercial, des magasins de denrées alimentaires, des entrepôts et un bâtiment destiné à la teinture des tissus.

On trouve aussi des bâtiments où siègent les associations d’artisans et on crée des bureaux d’armateurs.

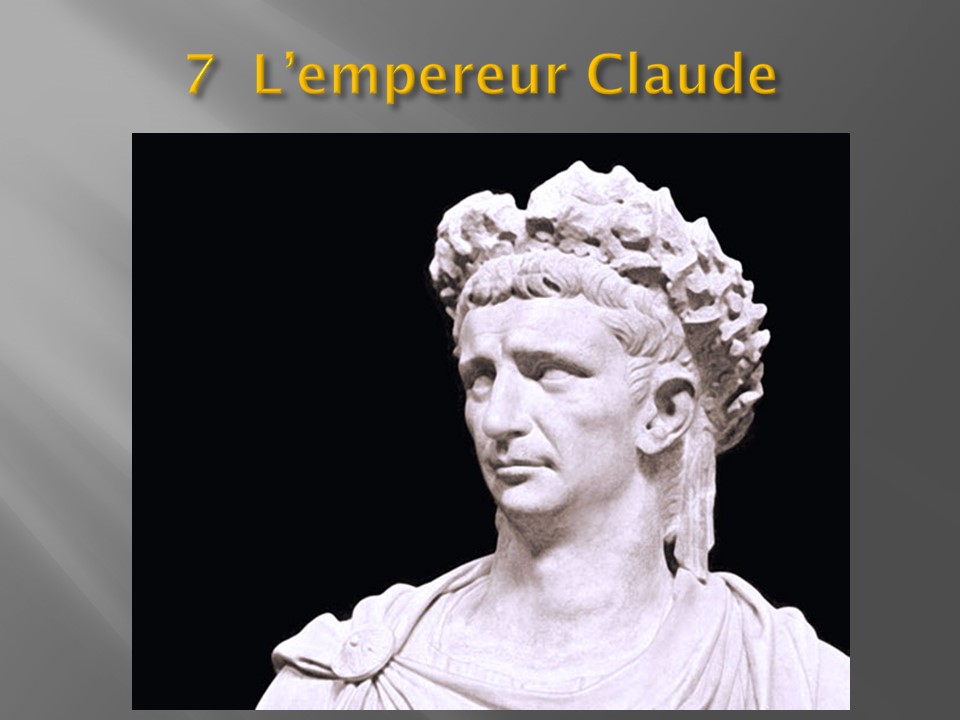

Carthage retrouve enfin son faste et sa richesse sous le règne de l’empereur Claude [7], de l'an 41 à 54 après Jésus-Christ. Ses ports sont redevenus prestigieux et attractifs pour les affaires.

Quelques décennies passent… L’an 138 après Jésus-Christ marque le début d’une période assez prospère, avec l’avènement de l’empereur Antonin le Pieux. Elle se poursuivra sous ses successeurs jusqu’au milieu du IIIe siècle, sous la dynastie des Sévères.

Considérée comme la seconde Rome, Carthage devient un centre culturel majeur. De fastueuses constructions sont érigées, rivalisant avec celles de Rome, comme les villas luxueuses [8] de la colline dite de l’Odéon.

Ces chantiers attirent des artistes et des artisans novateurs - architectes, sculpteurs, tailleurs de pierre, mosaïstes - venus du monde méditerranéen. Plusieurs écoles d’artisans voient le jour. Carthage devient aussi le siège de prestigieuses écoles de grammaire, de rhétorique et de droit.

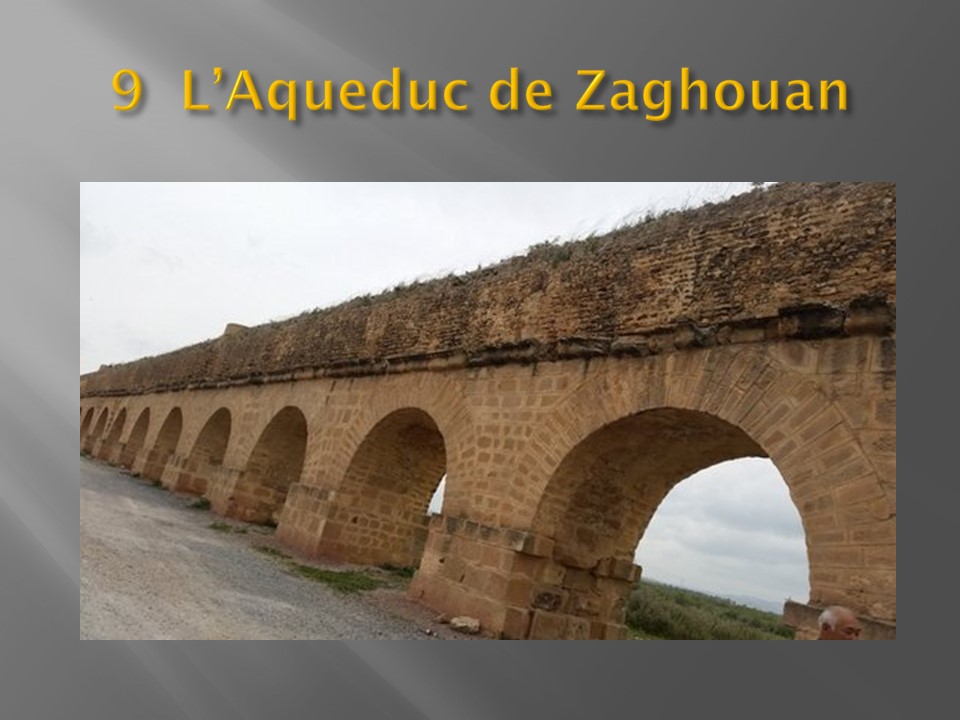

Cette période faste est également marquée par la construction d’un ouvrage gigantesque, long de plus de 130 km : l’aqueduc de Zaghouan [9 et 9 bis]. Il permet d'alimenter Carthage en eau, et prend sa source au mont Zaghouan.

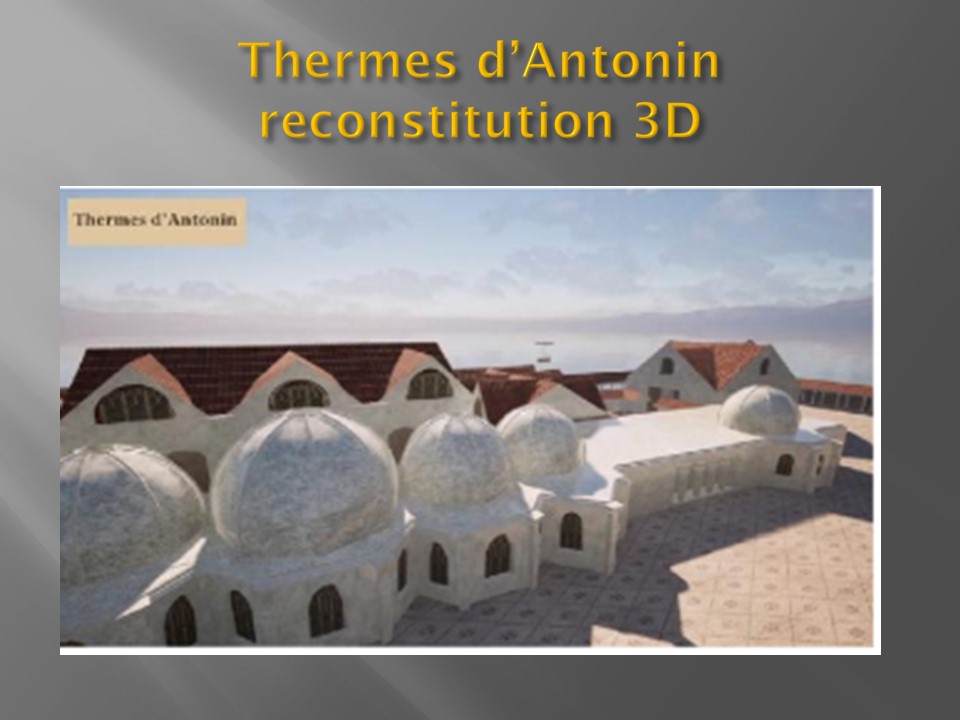

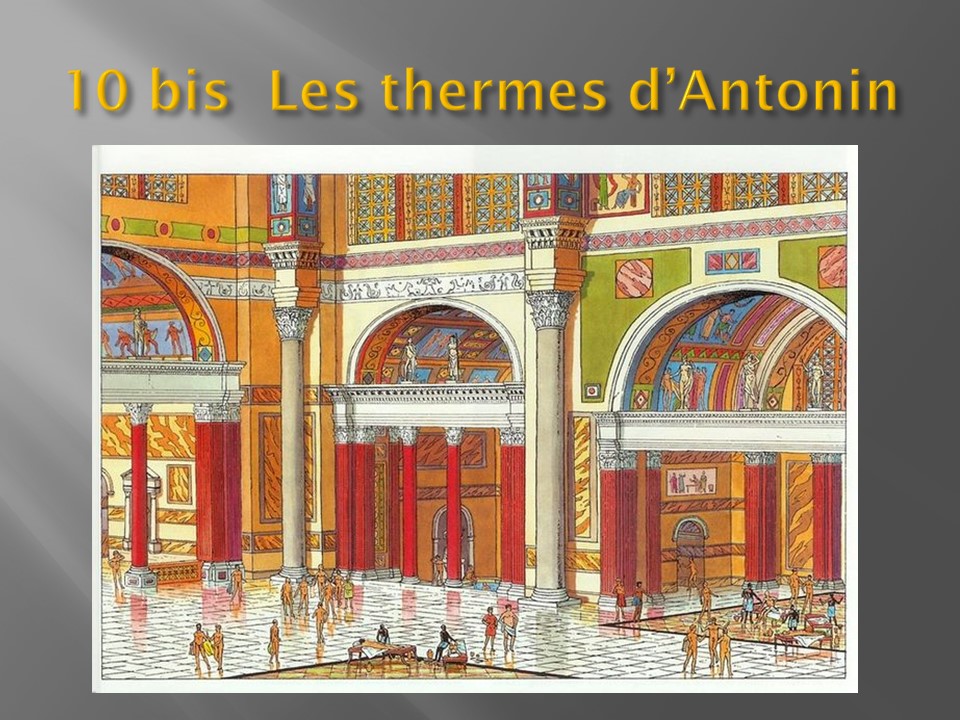

L’aqueduc fait partie d’un vaste complexe hydraulique incluant les citernes de la Maalga et de Borj Jedid, et les thermes d’Antonin.

Imaginez des réservoirs profonds de 4 à 5 mètres pouvant contenir 44 000 m3 d’eau. Soit l’équivalent de près de 12 piscines olympiques.

Et que dire des thermes d’Antonin ! [10, 10 bis] D’une superficie de plus de 17 000 m2, ces bâtiments font non seulement office de bains publics, mais aussi de salles de sports ou de gymnases, de bibliothèque et de salle de conférence. C’est LE lieu social par excellence.

Le déclin de Carthage à aujourd’hui

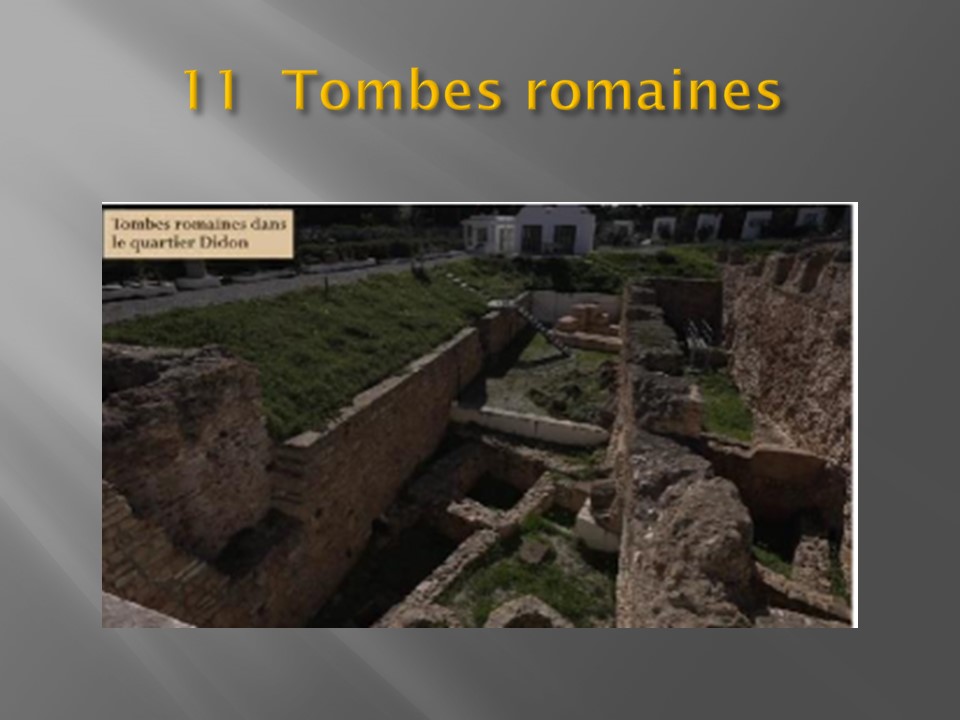

Au milieu du IIIe siècle, à Rome et en Afrique du Nord, les coups d’états, les meurtres et les conflits politiques se succèdent. C'est le début du lent déclin de l’empire romain et de Carthage. Preuve que cette période est troublée : de nombreuses tombes sont construites à l’intérieur même de la cité [11], contrairement aux usages habituels.

Affaiblie, Carthage est devenue incapable de résister aux invasions qui se succèdent à partir de 439. Les vandales, un peuple germanique, puis les byzantins d’orient, et les maures de Numidie occuperont tour à tour la ville. Les vestiges romains tombent en décrépitude malgré les rénovations faites par les envahisseurs.

L’occupation arabe de Carthage en 698 accélère cette décadence : on démantèle de nombreux bâtiments. Leurs colonnes, chapiteaux et autres éléments architecturaux et décoratifs sont envoyés vers de lointains chantiers.

Aujourd'hui, à Tunis, sur le site actuel de Carthage, quelques vestiges de cet empire fascinant subsistent. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, ce trésor archéologique est minutieusement préservé grâce aux efforts concertés de divers acteurs, notamment l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle et l'Institut National du Patrimoine.

La préservation et la valorisation du site de Carthage prend donc une nouvelle dimension

Maintenant je vous propose une vidéo qui vient de l’émission « des racines et des ailes » et où vous allez retrouver une partie de ce que je vous ai raconté durant cette conférence, notamment sur les ports.

VIDEO N°8 : TUNISIE ANTIQUE (reconstitution 3 D)